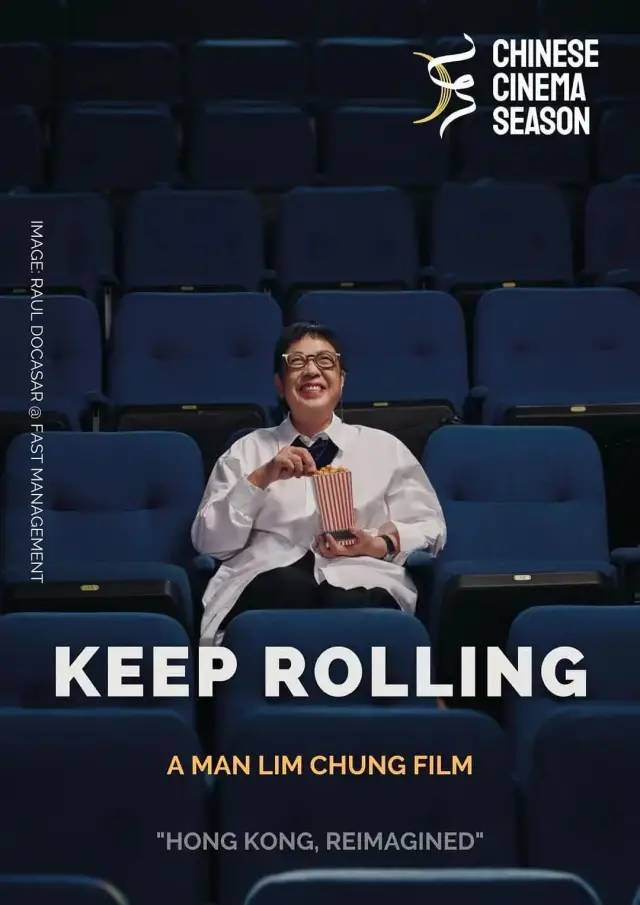

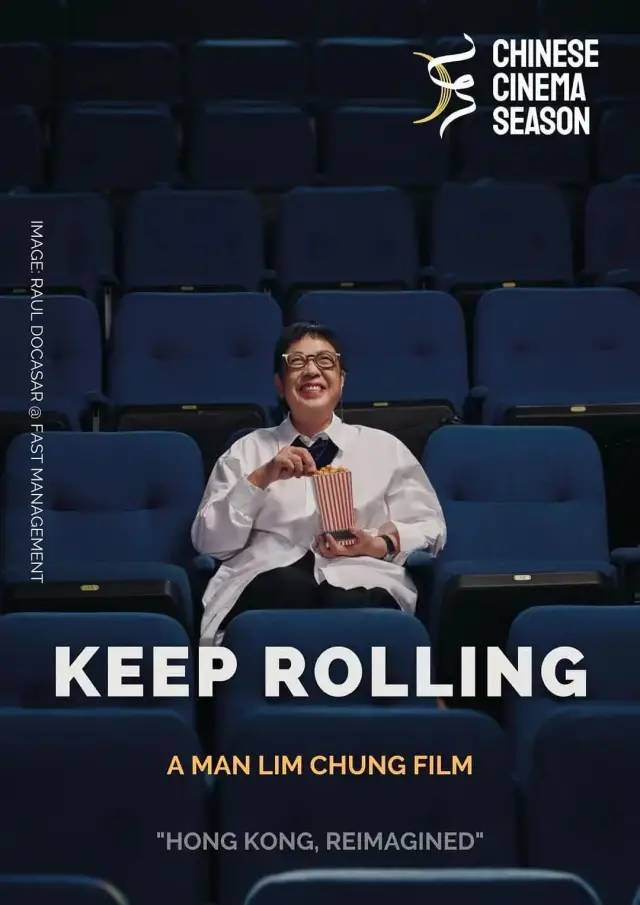

我还特别关注一部纪录片,就是对焦许鞍华导演的《好好拍电影》。

导演文念中的本职工作是一名美术,这也是他首次以“导演身份”与观众沟通,不过正如他自己所言,其实称呼的转变并不代表什么,重要的是,有人聚焦了这位优秀的华语女性电影人。

如果没有今年年初的一部《你好,李焕英》,我们或许还长期生长在以男性为主华语电影圈层内,直到贾玲不经意的出现,我们才开始真正正视这一群体,但是,不论是实际的产业工职分配还是话语权的比重来看,女性电影人依然处在一个市场的弱势。

“许鞍华”

三个字是华语电影里不可抹去的一笔,她是较为少数还算频繁出现在华语电影产业中的女性代表。

不同于华语影坛中的其他女性导演,许鞍华的视野聚焦并没有清晰的“性别倾向”,许多观众可能对于许鞍华是一名“女性电影从业者”的身份没那么敏感。

《投奔怒海》、《客途秋恨》、《天水围的日与夜》、《岁月神偷》、《男人四十》、《女人四十》、《姨妈的后现代生活》、《桃姐》、《明月几时有》……

在许鞍华的影像中,我们总是能够以平淡的叙事去窥探社会的毛孔,用柔软的力量去讲述一个尖锐的故事,这是我在许鞍华影像中感触最深的一点,哪怕是新浪潮时期的叛逆,都在阿Ann的镜头下显得没那么乖张,但深刻。

正是这样一位对于香港电影、华语电影极为重要的女性,却没有人来给她拍一部纪录片,实在可惜。前几年反映颇多的,拍摄杜琪峰的纪录片《无涯》在影迷内部激起了热烈讨论,文念中正是在这样的契机下打算好好捕捉许鞍华的身影,来弥补这一缺憾。

这次展映的《好好拍电影》聚焦了这位将生命奉献给电影的女性。

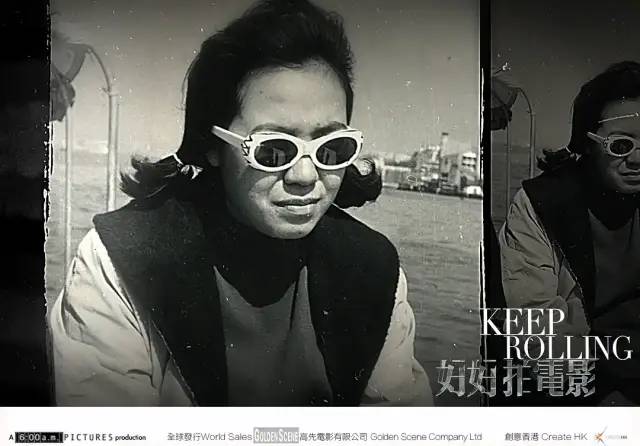

在大众面前的许鞍华,总是以一副儒雅的文人形象示人,有着读书人独有的特质,不管是从衣着方式,还是待人处事的态度,在许鞍华身上没有特定的性别标签,如果不称呼她为导演,我觉得称呼为“先生”也比较合理。

而私底下总是烟不离手的许鞍华,也会因为在片场拍摄时某个镜头的不满意而大耍脾气,但事后又会感到当时的冲动而道歉。这样的许鞍华,是我们鲜能见到的。

在无边框的镜片背后,是许鞍华洞察人世的敏锐直觉。

从许鞍华的家庭背景出发,再到她将这些经历作为素材,将所见所闻挖掘,这位一辈子都在拍电影的女性,电影从业近50年后,依然与母亲在香港北角区里的一套租房里度过,通勤全都靠搭地铁,至今独身。

即使是作为外界看来最为成功的华语电影人之一,许鞍华和她的电影一样,依旧保持着最本真的生活方式,或许也只有这样接近被摄对象的生活模式才可以如此游刃有余得辗转在商业与艺术之中。

许多已经率先看过这部《好好拍电影》的观众都说:“没想到许鞍华原来那么可爱。”、“把许鞍华这个“人”塑造得很完整。”

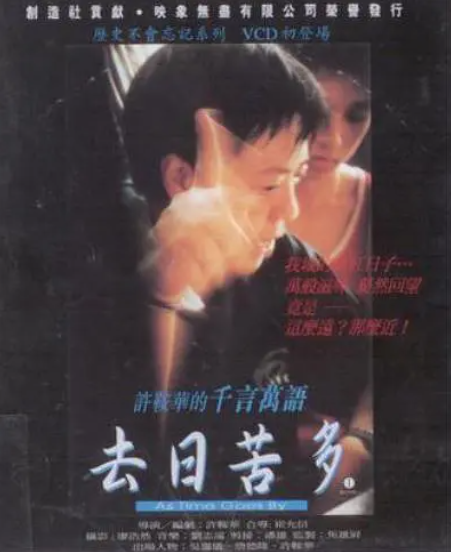

早在1997年,其实还有一部可以带领观众对焦许鞍华的电影是

《是日苦多》

,该片由许鞍华自己和崔允信执导,焦雄俊、刘贵华、张嘉华编剧。

全片仅58分钟,主要情节是许鞍华的一群好友讨论生活以及各种生存状况,在交谈中窥探

“香港众生相”。

“九七情绪”

自然成为《是日苦多》最为关注的点,社会的种种动荡现象,市民的恐慌等都在这部纪录片中得以窥见。

将《是日苦多》与现在的《好好拍电影》结合一起来看,大概可以得到一个较为完整的许鞍华,一个走过香港岁月变迁,且让自己融入多元合作的电影人,

既保持着本港情怀,又有兼容的共生力量,

许鞍华是一个非常值得品味的电影创作者。

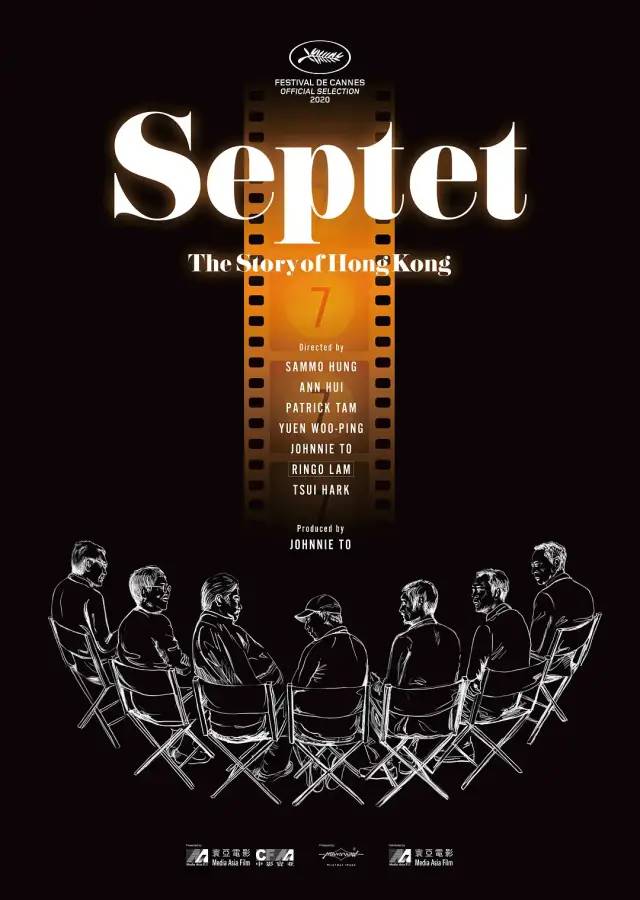

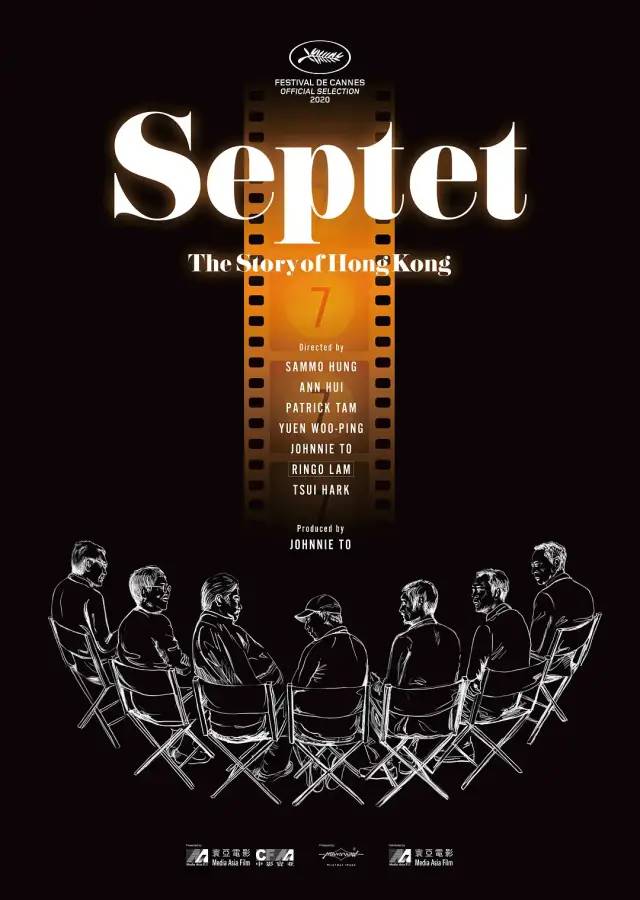

而她前阵子也参与创作的《七人乐队》,也先后在香港国际电影节、戛纳电影节、釜山电影节等亮相,后续应该还会以展映的形式在全球范围内让更多人感受到一代香港人致敬香港的作品。

电影《七人乐队》是一部向“胶卷”致敬的短篇合集,七位导演分别用胶卷记录下属于香港不同时代的故事,是献给香港独一份的美好记忆。

每个导演,都各自拍摄了一个10年。

许鞍华的部分是《校长》,预告片中一句:

“你难道不知道许鞍华是女的?”

更是调侃万千,也彰显出在一众须眉里的巾帼是如何的难得。

《校长》由吴镇宇主演,在一贫如洗的年代里,年轻人通过获取知识来改变命运,吴镇宇饰演的校长为了孩子们在天台上授课,成为一个时代的缩影。

2021-07-05

阅读

530