01

在北京东边的通惠河上有一座建于明代,与卢沟桥齐名的三孔石拱桥,它处于通州到北京城的必经大道上。因为此桥距离通州城八里之遥而俗称八里桥。160年前,这里发生过一场惨烈的八里桥之战。

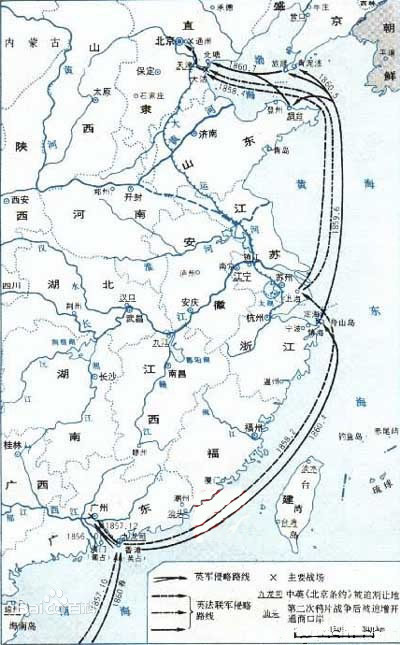

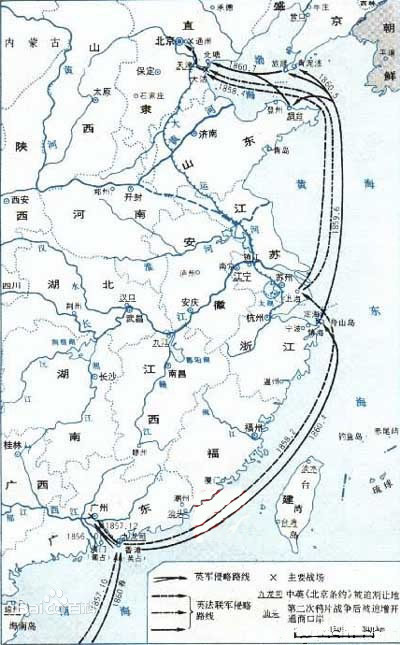

第一次鸦片战争中,英国利用坚船利炮逼迫清政府签订《南京条约》,攫取了巨大的利益。此后其它西方列强也相继侵入进行经济掠夺。十几年后,它们不满足已经取得的特权和利益,再次卷土重来。

1856年10月,英国人制造了一起“亚罗号事件”,以广东水师在广州黄埔捕捉中国船“亚罗”号上的海盗为借口,英国军舰突然闯入虎门海口,进攻珠江沿岸炮台,第二次鸦片战争爆发。

这年初发生过一件法国天主教神甫马赖因为从事不法活动,被广西西林县知县逮捕处死的“马神甫事件”。法国人以此为借口,与英国结盟,组成英法联军入侵中国。

1857年12月,英法侵略军5600余人在珠江口集结,准备向广州发动大举进攻。美国和俄国见有机可乘也趁火打劫,与英、法合谋对陷入应对太平天国困境中的清政府施压。

12月28日,英法联军炮击广州,并登陆攻城。虽然都统来存、千总邓安邦等将领率兵顽强抵御,第二天广州还是失守了。两广总督叶名琛被俘后被解往印度。

1858年3月,英法美俄四国公使同往上海,要求与清政府谈判修改之前签订的条约,以谋取更多的利益。清政府拒绝在上海谈判,要求他们返回广东。四国公使却决定北上直接与清廷交涉。4月中旬先后抵达天津海河口外,威胁清廷派全权大员到大沽口谈判。

直隶总督谭廷襄被咸丰皇帝任命为钦差大臣,前往大沽交涉。清廷原指望对四国分化瓦解,各个击破,谁想到列强们早就沆瀣一气。见谈判达不到目的,5月20日英法联军炮轰大沽炮台。

作为京津门户的大沽口有四座炮台,3000余名清军驻守。虽然各炮台的清军奋起还击,无奈设施装备陈陋,加上谭廷襄和提督张殿元等朝廷大员率先逃跑影响军心,激战两个多小时,大沽口还是失守了。

几天后,英法联军溯白河而上,未遇抵抗侵入天津城郊,扬言要进攻北京。清廷慌忙派出大学士桂良、吏部尚书花沙纳赶到天津与列强议和。在英法代表的嚣张威逼下,清廷忍气吞声与俄、英、法、美分别签订了《天津条约》。英法联军才撤离天津,退出大沽口外。

02

一年后,大沽口再次发生战事。1859年6月,英、法两国借换约的机会挑起冲突。两国新任驻华公使拒绝了清廷提出的在上海换约的建议,率领由一艘巡洋舰和13只炮艇组成的舰队从上海沿水路北上,将舰队开到大沽口外,猖狂地进行武力威慑。

接着,他们狂妄地断然拒绝清廷指定他们由北塘镇登陆,再经天津去北京换约的安排。执意要将舰队开进大沽口,沿着白河前往北京。甚至蛮横要求清廷限期撤除白河的军事防御。

25日,英国海军司令贺布亲率12艘军舰无视中国军队的驻防,不顾劝阻和警告,明目张胆地驶进入海口。下午英法联军对大沽炮台发起进攻。

此时,在天津督办大沽口和京东防务的是清军悍将,科尔沁郡王僧格林沁。僧格林沁出身于蒙古科尔沁草原一个没落的军事贵族家庭,是成吉思汗的弟弟哈布图哈萨尔的二十六世孙。只是由于家道中落,僧格林沁幼年时已经贫寒到曾经随父亲给富人放牧为生。

命运转机出现在他15岁的时候,这年科尔沁左翼后旗扎萨克郡王索特纳木多布济死了,僧格林沁被选为这个族叔的嗣子,继承了郡王爵位。

由于僧格林沁的嗣母、索特纳木多布济的王妃是道光皇帝的亲姐姐,僧格林沁便成了道光皇帝的外甥,深受信任和恩宠。他先是被送到京城与皇子们一起读书,随后赏戴三眼花翎,奉命御前行走。

23岁时被任命为御前大臣、正白旗领侍卫内大臣、正蓝旗蒙古都统。开始了一生领兵打仗的戎马生涯。

咸丰三年太平军攻克南京,建立了太平天国。随后派遣骁将林凤祥、李开芳等率师两万余人挺进华北。北伐军经安徽河南山西一路所向披靡,直逼京畿要地。督办京城巡防的僧格林沁受命统领健锐营、火器营等诸路劲旅出京迎敌,在天津以南大败太平军。

第二年先后在河北和山东生擒太平军统帅林凤祥和李开芳,押往京城处死,太平天国北伐行动遭到全军覆没,被彻底剿灭。僧格林沁因功被加封为博多勒噶台亲王,由此声名大振。

僧格林沁督办大沽口防务后,吸取了前一次失败的教训,重新筹建大沽口沿海的防御工事,积极备战。

面对英法联军对大沽炮台的攻击,僧格林沁指挥清军官兵坚决发炮回击。在激战中直隶提督史荣椿、大沽协副将龙汝元先后阵亡。

英法联军则付出460多人伤亡,3艘军舰被击沉的代价,英国海军司令贺布也受了重伤。相持几天后,遭到重创的英法联军舰队只好狼狈撤走。

鸦片战争以来,清军与洋人交战中第一次取得了重大胜利。远在欧洲的马克思赞扬这场战斗挫败了英国人的入侵。

03

英法联军进攻大沽扣惨败的消息传到欧洲,让原本企图教训清朝的英、法当局恼羞成怒,伦敦报纸上也发出了实行大规模报复,占领北京城把皇帝赶出皇宫的叫嚣声。

1860年2月,英、法政府分别任命额尔金和葛罗为全权代表,率领英军一万五千余人,法军七千人,在上海聚集后进一步发动侵华战争。

4月,英法联军占领舟山定海。随后,英法两国军队分别占领了大连湾和山东烟台作为进攻基地,同时从南北两边将渤海湾封锁起来,对大沽口形成包抄之势。

7月,俄国公使伊格纳季耶夫和美国公使华若翰也赶到渤海湾,再次假惺惺地打着调停的幌子,配合英、法的侵略行动。

英、法军舰再次逼向大沽海口,清廷还在幻想与侵略军罢兵言和。咸丰皇帝派直隶总督恒福与对方使者谈判,谕示前敌统帅僧格林沁不可存先战后和之意。

而僧格林沁也犯下一个错误,他以为英法联军不善于陆战,便只注重了大沽口的防御,忽视了对北塘的设防,仅仅在那里布设了一些地雷而没有驻军守卫。俄国公使伊格纳季耶夫无耻地将这个情报提供给了英法联军。

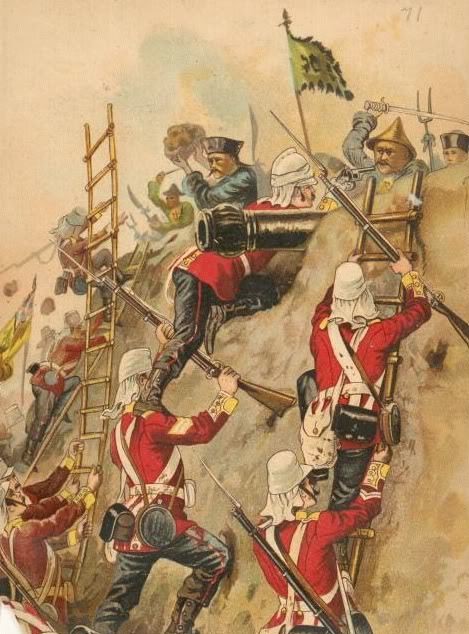

8月初,英法联军陆战队5000人在北塘附近登陆,顺利占领了北塘。随后从陆上向大沽口进发,用大炮击退以大刀和弓箭武装的清军蒙古骑兵,先后攻占了新河和塘沽城。

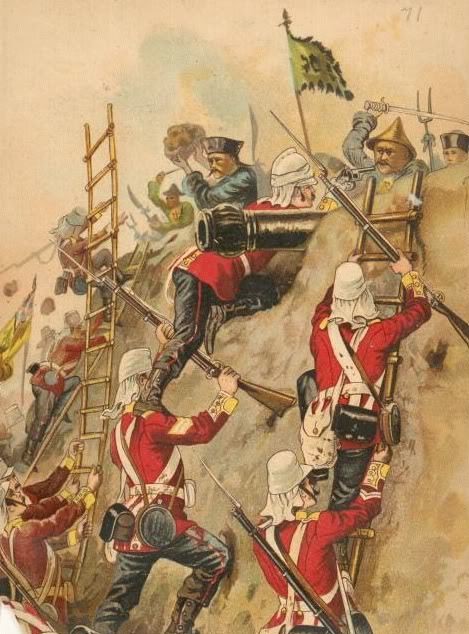

21日,英法联军3500多人,加上印度和非洲雇佣军2500人,在两连炮兵和舰炮的支援下开始进攻大沽口。

数十门大炮向入海口右岸处于前部的石缝炮台和北炮台发射出密集的炮火,守台清军在在直隶提督乐善指挥下奋勇还击。

激战中石缝炮台火药库被英军炮火击中,尽管剧烈爆炸造成守军重大伤亡,他们依然凭借落后的武器与发起冲锋的联军殊死拼杀。最终乐善与守台清军全部阵亡殉国,石缝炮台陷落。中午前,北炮台全部失守。

驻守南炮台的僧格林沁将防务交给新任直隶总督恒福,自己先行撤离。随后恒福又令南岸炮台高挂免战白旗,逃往天津。当晚,清军放弃南炮台溃退到天津,大沽口炮台和大量军火物资悉数落入联军之手。

23日,恒福将英国海军上将贺布迎入天津城。随后,受清廷之命偕同钦差大臣桂良等与英法联军代表额尔金在天津议和。

谈判中,清廷拒绝了英、法提出的增开天津为通商口岸,增加赔款以及各带兵千人进京换约的条件,谈判破裂后,英法侵略军开始向北京进犯。

04

在天津与北京之间只有通州和张家湾有城可守。丢失大沽口后,僧格林沁退至通州南边的张家湾,补充兵力。3万人在张家湾至八里桥一线建起防线,与沿运河北上追逼而来的英法联军对峙。

9月17日,清廷与联军在通州的停火谈判再次破裂。第二天上午战火重燃,英法联军炮击张家湾守军并发起进攻。

僧格林沁麾下的蒙古骑兵冒着敌军的枪林弹雨,勇敢地发起反冲锋。尽管一批批倒下,依然毫不畏惧地前赴后继,拼死冲杀。战至中午,张家湾城下已是死伤枕籍,双方都是损失惨重。

僧格林沁打算撤出骑兵,以步兵接防。可是骑兵后撤时由于马匹受惊,竟然冲向后面赶来的步兵队列,顿时阵脚大乱。敌军抓住时机以炮火猛轰,再次发起冲锋。张家湾阵地瞬间被突破,清军全线崩溃。当天,通州城也随之陷落。

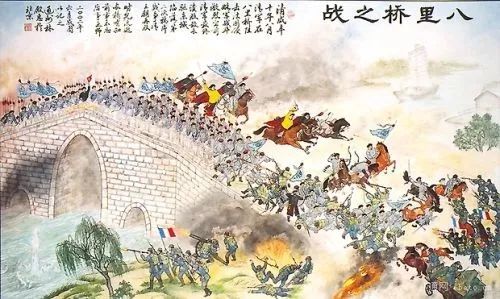

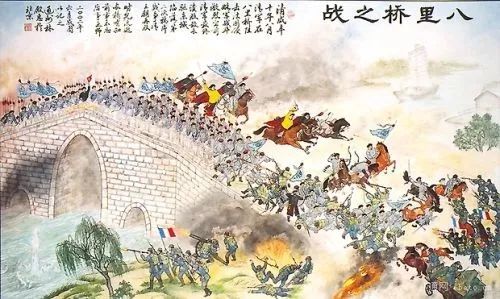

通州到北京广渠门之间再也无险可守,僧格林沁立即率部退入八里桥咽喉要地,扼守通往京城的道路。清军在八里桥周围的灌木丛林中筑起土垒和战壕,部署了近万名骑兵准备与敌军决战。

21日清晨战斗打响,英法联军兵分东、西、南三路对清军阵地发起攻击。清军马队从正面迎着联军的排炮冲上前去,试图冲乱对方的战斗队形。

在据守战壕中的联军步兵猛烈的火力阻击,和炮兵榴霰弹的轰击下,蒙古骑兵一批批的倒下。受惊的马匹横冲直闯,马队始终不能冲进敌阵,反而遭受极大伤亡,被迫退下阵来。

战后有法军描述:他们如此顽强,拼命地冲到距大炮只有30米远的地方。我们的大炮持续和反复地排射,炮弹在他们左右飞驰,他们在炮火中倒下。

守卫八里桥的胜保部清军则受到南路法军主力的攻击,在铺天盖地的炮弹轰击下,石桥上的守军伤亡惨重。可是当两个连队的法军冲到桥边时,官兵们纷纷勇敢地跃出工事与敌军展开了白刃战。

僧格林沁得知八里桥受到南路敌军的攻击,马上指挥马队在南路法军与西路英军之间穿插,试图将他们分割后以步队配合守桥部队围歼南路敌军。可是由于胜保连中数弹坠落马下,所部也随之溃败。

僧格林沁的战术无法实现,转而与西路的英军展开激战。僧格林沁骑着马站在阵前面,挥舞着黄旗指挥。勇猛的蒙古骑兵仍然冒着敌军的密集炮火,一次次冲向敌阵。战至中午,清军阵地被攻破,英法联军占领了八里桥。

第二天,咸丰皇帝即离开京城,逃往热河避暑山庄。

八里桥之战,三万多清军伤亡过半,而一万人的英法联军只有40多人受伤,12人阵亡,结果让人震惊。

蒙古骑兵与当年成吉思汗征服欧洲时同样勇猛,只是对手已经是经过工业化,掌握着先进热兵器的近代军队。凭借少量落后的滑膛枪和大刀﹑弓箭等冷兵器,以血肉之躯与英法联军的大炮相拼,结果可想而知。

10天后,英法联军由安定门攻入北京城,圆明园的厄梦随后开始了。

=THE END=

第二次鸦片战争

八里桥之战

原创

|

2021-09-13 22:15:05

阅读

10060