如何评价电影《圣母》?

29 个回答

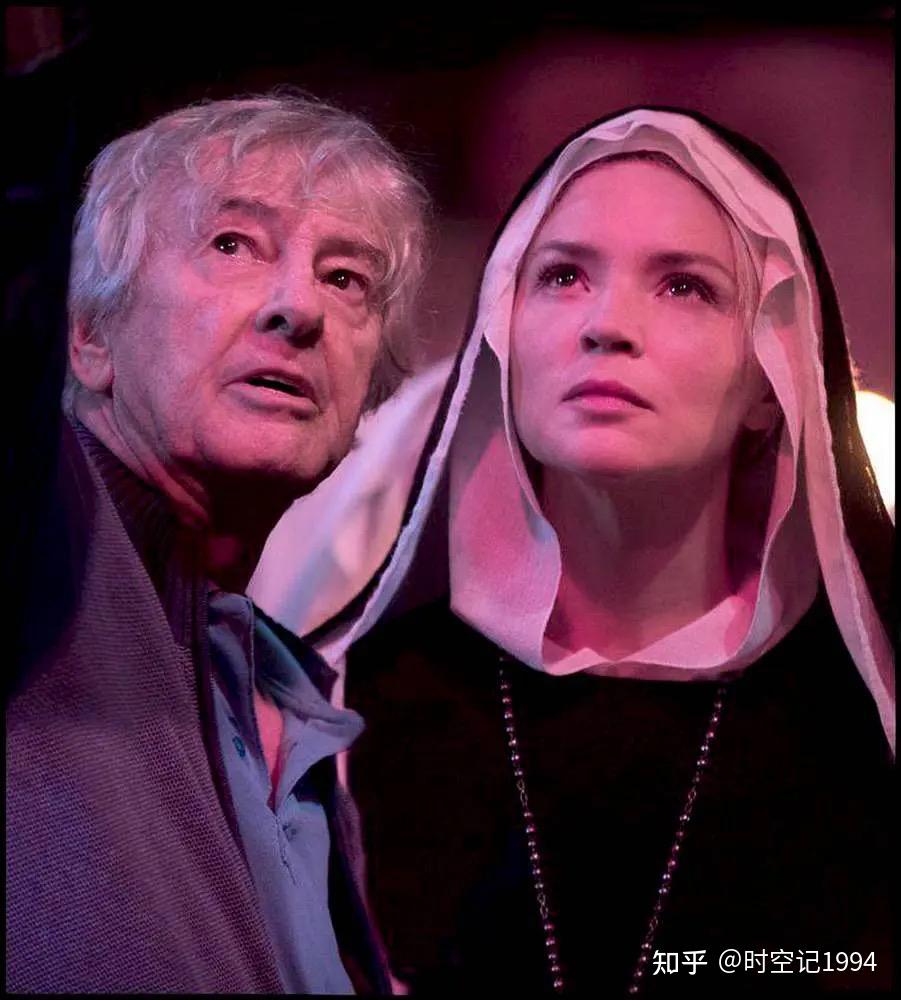

导演保罗·范霍文曾公开表示自己是一个不信教的人。

但这丝毫不影响他对宗教的兴趣,2008年,他甚至专门写了一本关于宗教的书:《拿撒勒的耶稣》。

在他的电影中,亦不乏有宗教的影子,通常是以挑衅的姿态呈现。

这一点在他的上部电影《Elle》中,多处镜头皆可看出:

比如伊莎贝尔·于佩尔一手拿着望远镜,一手对着抱持圣母像的男邻居自慰。

比如伊莎贝尔·于佩尔的父亲,这位狂热的天主教徒,仅仅因为邻居不让他在自家孩子额头前划十字架,他就拿着猎枪和斧头,挨家挨户屠杀,造成当时轰动法国的灭门惨案。

比如同样虔诚的天主教徒女邻居(维尔日妮·埃菲拉饰演),一边天涯海角追随教皇参加宗教活动,一边放任自己有强奸癖好的丈夫对别人施暴,还为其辩护"他是一个好人,只不过有一个变态的灵魂"。

巧合的是,这位女邻居在保罗·范霍文最近的电影《圣母》中,再次扮演虔诚的天主教徒,并且以女主角的身份。

在《圣母》这部电影中,保罗·范霍文延续了以往对宗教的挑衅姿态,却呈现出一种十分暧昧的态度。

一、

整部影片讲述了一个修女通过性觉醒的过程不断深化对上帝的理解与爱。

女主角贝妮迪塔从小在修道院长大,作为一名修女,她恪守着修道院的清规戒律,虔诚而狂热地信仰着上帝,以致于她能看到上帝的召唤。

见习修女巴托洛梅亚的出现,打破了这一切。

年轻貌美的巴托洛梅亚,用她的美貌和肉体引诱贝妮迪塔,唤醒了她的性意识。

一开始,贝妮迪塔对此非常恐慌,她认为这是对她信仰的考验,显然这位女孩需要帮助,而她爱莫能助,因为她还不够强大。

于是,她向神父求助怎样才能离上帝更近,变得更为强大。

神父告诉她,受难是接近上帝的唯一途径。

接下来,有了这样惊悚的一幕:她冷酷而坚决地让巴托洛梅亚伸手去沸水里捞出纺锤。

后来,她才知道,是通过自己的受难,而不是别人的。

每一次巴托洛梅亚和她的身体接触,都会进一步激发她的情欲。 而她情欲的高涨,加速了她受难的过程,她越来越渴望和耶稣深层次交流。

巴托洛梅亚看到她裸体的那晚,她的情欲全面爆发。

睡梦中,她听见了耶稣的召唤,并听从其命令,赤身裸体走向被钉在十字架上的耶稣。

当她与耶稣坦诚相见时,发现耶稣下半身竟然长着一个女性生殖器。

这一点让贝妮迪塔恍然顿悟:巴托洛梅亚不是引诱她走向堕落的蛇,而是耶稣在人间的肉体化身。她作为耶稣的妻子,和耶稣的肉身欢爱天经地义。

这晚之后,可以明显看出她对巴托洛梅亚态度的转变。她甚至主动敞开身体,让对方抚摸她的乳房。

这也说明,她的性欲和对上帝的信仰始终是一体的。

她之前拒绝,是因为她害怕情欲的萌发会成为她与上帝之间的阻碍。后来意识到这是经过上帝授意的,她便不再压抑情欲。

从始至终,她从未离开过她信仰的上帝,她在上帝面前坦诚一切毫无保留。她甚至在高潮的时候喊得都是上帝,所以她从未因为和巴托洛梅亚的欢爱感到羞耻,即使对方用圣母像雕刻出来的男性生殖器插入她体内时,即使后来大庭广众之下,被揭露出来她们之间的欢爱细节时。因为上帝曾对她说:我所到之处,并无羞耻。

当她双手与耶稣的双手重叠时,终于完成受难,此时,她在精神和肉体上与耶稣真正结合。

于是,她成了上帝的代言人。

不仅仅因为上帝在她身上留下了"圣痕",而是她能真正与上帝彼此坦诚相见,毫无阻碍。

后来,她屡次被“上帝”附体,以上帝的名义告诫世人,让很多人相信了这一点。

同时,你也可以看出,贝妮迪塔对巴托洛梅亚的感情的模糊性。你很难界定,她对巴托洛梅亚的爱是两个人之间的爱,还是她对上帝的爱在人间的一种替代品。有一点可以肯定,她通过巴托洛梅亚,更好地理解了上帝。

二、

《圣母》这部电影,外表情欲张力十足,内核却非常严肃。

它最后的落脚点依然是人们对上帝的理解这个宗教信仰的基本点上。

纵观整部电影,贝妮迪塔是唯一一个从始至终真正信仰上帝并理解上帝的人。

权力阶层不真心信仰上帝,他们真正目的是为了获得权力和财富。这也注定了教会的腐败和贪婪。

修女们麻木的信仰上帝,刻板地遵循着修道院的清规戒律,并不能与上帝进行沟通。

比如那个手指断掉的年长修女,她那么虔诚,终其一生也无法理解上帝,最后面对死亡的恐惧时,只能绝望地说出 “全是谎言”。

而夏洛特·兰普林饰演的前任院长这个人物则比较复杂,对上帝的感情也比较微妙。她处于权力阶层,一方面会为了利益在权力争斗中进行斡旋,一方面她在对上帝的理解上有企图,却突破不得。

这也是为什么她最后能被贝妮迪塔策反成功的原因。在她献给修道院的一生中,上帝说了很多,她始终不明白其真正的旨意。所以,她很想知道贝妮迪塔到底是如何跟上帝沟通的。

民众们盲目地信仰上帝,他们信仰上帝,是为了获得上帝的庇护。因为盲目,意志不坚,所以容易被蛊惑,被操纵,具体会引起什么性质的事端,要看他们被哪一方势力操纵。

“今日解救你的人会是第一批把你送上火刑架的人”,这是民众善于被操纵所带来的善于背叛。不管他们被哪一方实力操纵,真相基本上与他们无缘。

三、

贝妮迪塔是上帝的代言人,却也是一个非常有争议的人。

她身上的确出现了“圣痕”,她身边也的确发生了一系列不可解释的神秘事件:

比如童年时的贝妮迪塔召唤鸟儿拉下鸟屎吓退盗贼。

比如小小的贝妮迪塔祈祷时,被突然倒塌的比她重几倍的圣母像压在身下,而毫发无损。

比如当时肆虐全国的瘟疫,真如她向全城百姓承诺的那样,没有波及佩夏城。

但她同时为了达到目的,耍了一些手段。

因为与上帝的沟通是完全私密的,不存在见证者,无法求证,所以无法保证其真实性和公正性。

这一切是真的发生了,还是只是贝妮迪塔这位狂热的天主教徒的幻想?

即便真得发生了,人性如此复杂。谁能分辨出这里面有几分真的是上帝的旨意,又有几分是假借上帝之口满足私欲 ?

这一点,在影片最后,巴托洛梅亚替观众问出了口,贝妮迪塔却没有给出答案,然后毅然决然地走向她从小长大的的修道院,并终老于此。

这是影片的最大暧昧之处。

这种暧昧态度是年老之后的保罗·范霍文对世界的一种尊重。年龄和智慧的增加,并不能使一切世事洞明。这也可以说明,为什么历史上很多著名的科学家晚年都醉心于神学研究。

宗教的不可解释处,也就是这个世界的不可解释处,没有答案,是这个世界律动的常态。

喜欢请关注 “时空记1994” ,定期更新影评、书评、乐评。

背景设定注定了叙事大多数时候是由角色的面孔所驱动,愤怒的、恐惧的、“神性”的、情欲的;唯有当宗教枷锁褪去,身体动作才会占据主导,把角色、氛围和叙事推向一个个情节高潮。

127分钟的每一秒都是范霍文的“全盘托出”,情色、暴力血腥、悬疑惊悚以及讽刺幽默,范霍文如同女主不断大胆冒犯和反抗的同时又用不着痕迹的“技巧”和“奇观”让信众/观众陷入自我怀疑从而绝对服从,因此整部片也可以看作是关于电影和“虚构”的创作,女主“掌权”的过程也就是一个影迷成为导演的过程。

17世纪的意大利,一所修道院里,两个修女隐秘而热烈地相恋了。

她们该如何解放自己身上宗教的束缚、避开世俗的压力?她们最终能在一起吗?

我相信,绝大部分观众在看到《圣母》的简介和预告后,可能都像上面那样,以为这会是将会是一个大胆、刺激、情爱纠葛、色欲迷离的一部范霍文作品。

没想到,范霍文又一次突破了我的预想。没错,它还是一样的大胆、刺激、情爱纠葛、色欲迷离,但上述这些预想中的评价竟都如此肤浅而表层,不重要到不值一提。

重要的是,范霍文讲了用宗教作包装,讲述了一个“有关人性/神性的辩证、有关电影/电影作者的联系、有关人性的简单纯真/复杂幽暗的交错”的高级寓言。

修女Bernadetta(维尔日妮·埃菲拉 饰)从小就无比虔诚,相信自己能和上帝沟通。她常常在幻象中看到耶稣,并认定自己就是耶稣的妻子。

在遇到了一位新修女Bartolomea(达芙妮·帕塔基亚 饰)之后,她难以控制的欲望让她愈发沉沦于这些幻象。而最终,她竟有了通神的能力,直接成为了神本身,在高洁尊贵和邪魅难测之间反复横跳。

她身上的神迹引来了大量的关注和猜疑,而她隐秘的恋情也愈发难以遮掩,她和修道院的主事修女Felicita之间的权力斗争也一触即发,让剧情更佳扑朔迷离。

Bernadetta成为了范霍文镜头里有一个无比神秘的女主角,她本身承担着“修女/女同性恋者”这一个在教义层面上对立的身份,因此就有了人性和神性的博弈。而与此同时,范霍文却又借女主的台词直接表达出“爱是无差别的”这一非常女性主义、左派的口号,又让人性和神性有了一种互通。她此后神迹的显现,究竟是神迹在她虔诚的身躯上显灵,还是她一次充满谋略的表演?直到最后我们都不能判断——范霍文也根本不想让你去判断。

他或许正是希望以这种形式,暗喻电影的本质:以身外身、做梦中梦。电影人制造这些神迹和幻境,隐藏背后的技法,藏匿电影背后的真相,只为了让电影永葆魅力,让观众永远相信银幕上发生的一切。

此一想,《圣母》竟在文本里有了更深一层的意义。而体悟到这一点,就更加喜欢这部电影了。因为他大概是范霍文在耄耋之年重新回溯这献给电影的一生而献出的一封情书。

我和陀螺都有感于本场无与伦比的观影体验。范霍文用他大师级的高超技法精准的攫住了观众的全部注意力,即使在你已经能预测剧情走向的情况下,电影依然能通过镜头语言能营造出强大的悬念氛围和刺激感。

而这一切竟可以做到难以察觉而不露痕迹,真的是妙绝。金棕榈可期。

毫无疑问的近期最佳观影体验。甚至可能竞争一下我的年度最佳。

当然,我发誓没把它当小黄片看。

一开始觉得,这只不过是那种很常见的、注定发生在修道院里的同性故事,外加一群少女们彼此嫉妒倾轧的人性污斑——你瞧,贝纳黛特、巴托洛梅亚、克里斯蒂娜,还刚好组个三角关系局。

让神与肉身绝对对立,于是来自前者的禁锢构成对后者的最大挑战,任谁都会这么拍的。

好在本片没有。

它的不寻常在于,对肉身的唤醒与对神的狂热,竟然是混杂一体、同步苏醒的,竟然是相互撩拨、相互驱策、相互进行话术借用、相互提供灵感与掩护的。

别忘了导演是范霍文,离经叛道的范霍文。

一个少女在圣母与骗子的两极间摇摆。

她近似圣母的一面,与其说是生来被选定与庇护、得以一路与神迹同行,倒不如说,是自幼接受的信仰规训持续内化,耽于热病式的、梦游般的妄念无从自拔。

她近似骗子的一面,与其说是演技高超、权术熟稔、操弄人心不着痕迹,倒不如说,是太多心怀鬼胎的周遭,心照不宣地,在对她的默许与成全里,各各达成了自身的目的。

前者让我想起了吕克•贝松的《圣女贞德》,后者甚至让我想起了笛安的《南方有令秧》。

也可能,在无神论看来,圣母这套话术,本身就迹近骗子。

也可能,在精神分析学看来,骗子玩得太久太入戏了,也真能认定自己是圣母。

毕竟,上帝附体这事儿,连洪秀全杨秀清都干过。

当所有人都在说谎,那个渎神的女主,思维方式反倒最接近上帝本身: 因为我发现“我想做的”,都是“我也不理解它怎么会发生的”,所以它们就只是一个结果而非原因,它们就必定是“上帝通过我、假手于我的意念来表达的”。于是,只有她自洽了。

按说,此电影有着极其暧昧不明的、意味深长的容量:黑死病、猎巫、民粹、末日审判、女性解放、中世纪后期神权的松动,等等等等。

可它说简单又可以极其简单: 只不过是每一个试图献身圣父圣子圣灵的人,却统统深陷于情欲肉欲和权欲。

圣父圣子圣灵,情欲肉欲权欲,两两对称,哪个才是众生的三位一体。

大概,扭曲的爱和性,与宗教一样,都属于从持久的压抑间,迸发出的巨大原力,都会让人谵妄出无穷无尽的臆想。

别忘了塞入私处的假阳具改造自圣母造像。别忘了当交欢后的高潮来临,脱口而出的那句呻吟依旧是:我仁慈的主啊。

史诗、奇观、精神分析、大胆的情色描写、冒犯感十足的血腥镜头,视听过程相当充实饱满。

四次幻象都有极致分析的空间,羊群、蛇、强盗、十字架几近明喻,唯独扯去耶稣围腰布、露出女性私处,这个设计惊世骇俗到,仿佛动摇了整个西方文明的国本。

正史中,贝纳黛特被判处了终身监禁,其实,判不判又有什么区别,从她成为修女的那一天起,她的终身监禁就已经开始了。

从我们每个人降落这欲望泛滥的尘世那一天起,我们的终身监禁,就已经开始了。

作者信息:

微信公众号:邵邵的私人书斋

新浪微博: @聆雨子

豆瓣&知乎ID:聆雨子

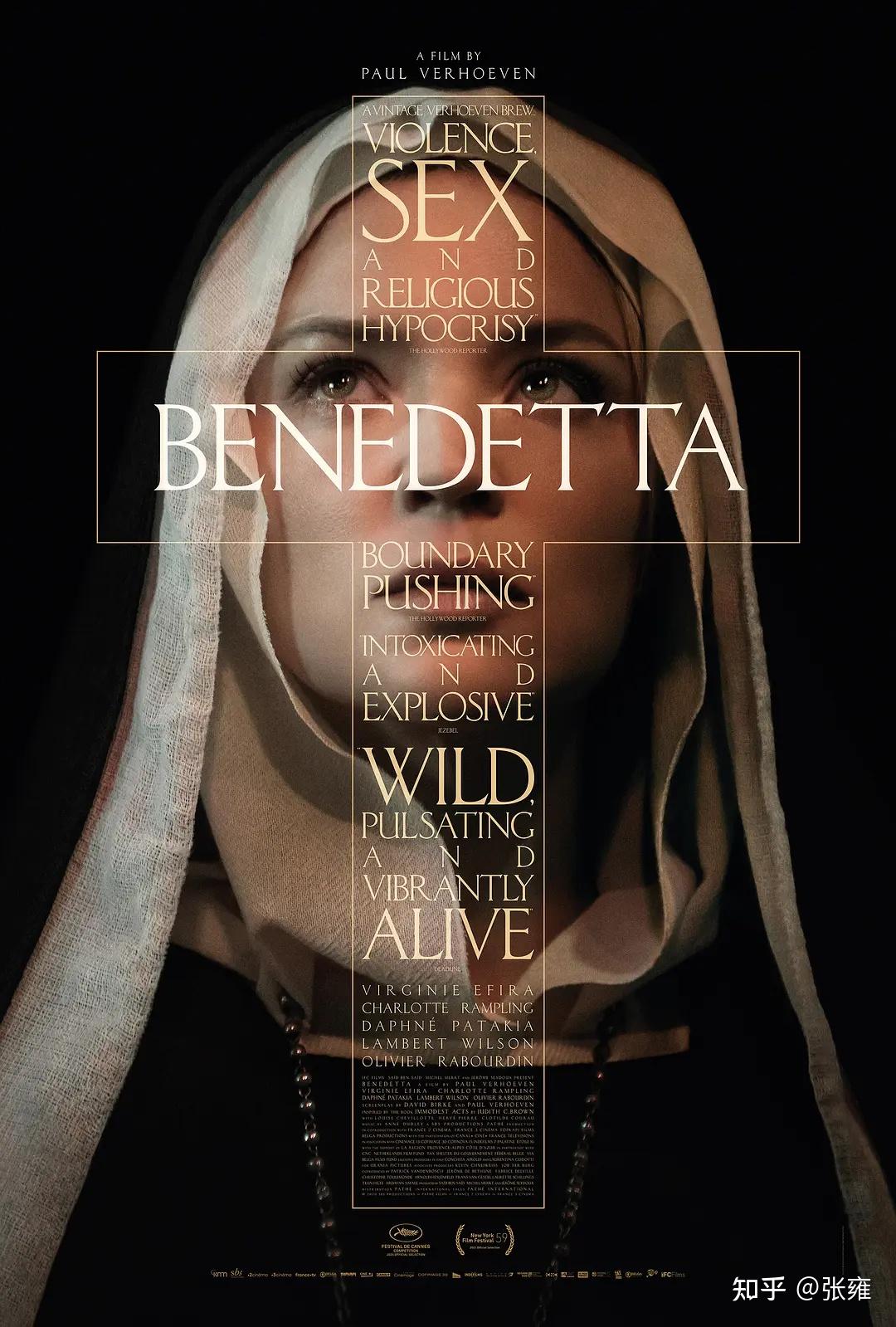

保罗·范霍文的新电影《圣母》,欲望和信仰相爱相杀

一个人从小就知道自己一生的使命是不是好事?

一个人如果从出生起就被告知自己一生的事业和使命又会如何?

倘若一个女婴出生就注定要做一名修女,一辈子匍匐在耶稣脚下,人生辉光就是朝着修道院的掌事人,也就是圣母的职位一步步走去。那么她会有怎样与众不同的人生,又要如何面对自己的欲望和信仰。

导演保罗·范霍文的新电影《圣母》,以真实故事为蓝本,对这个问题做了一些讨论。

伯纳黛特出生在富裕的基督教家庭,在父母的养育下,从小就深信自己是属于神的孩子。

她九岁被父母以重金送入当地有名的修道院。

在修道院,伯纳黛特日夜祈祷,甚至见证过一次“神迹”的诞生。她在一次祈祷时被巨石圣像砸到而毫发无伤。

这次“神迹”对修道院的其她修女意味着什么我们不得而知,但在年幼的伯纳黛特心里,“信仰被证明”,那一定是神的旨意。

很多年后,伯纳黛特长大了,作为修道院主事妈妈的得力助手,伯纳黛特对修道院的一切了若指掌。修道院是伯纳黛特的家,也是她服务和奉献的地方。

修道院理应成为伯纳黛特大展拳脚的战场。

信仰的圣父,修道院职级分明的结构,都在冥冥之中引导伯纳黛特走向“圣母”的光环。

美貌贫穷的女孩巴尔托洛梅(以下简称阿梅)的出现是一个信号。

欲望的觉醒是伯纳黛特信仰的上帝的发令枪。阿梅就是起跑点。

阿梅是一个鸦片一样的女孩,她带着天然的挑逗性,又是伯纳黛特拯救的对象。看得出来,在伯纳黛特和阿梅的关系里,阿梅只是短暂地充当了引领者的角色。

耶稣和蛇是在暧昧攻陷伯纳黛特的过程里,不断出现的两个意象。

“圣痕”的出现,迅速改变了两个人的关系,或者只是确定。

伯纳黛特用自己的完美表演,和阿梅的旁证,最后拿下了“圣母”身份。而后开始在修道院为所欲为,享受着修女们的俯首和民众的拥戴。

一个曾经跟伯纳黛特一样,比伯纳黛特更受前圣母看好的修女因为她而死。整个修道院划分成两派,一派是新的圣母伯纳黛特,另一派是多年在位的前圣母。

是修道院正统的圣母更替,到谋权篡位挑衅宗教的权力,伯纳黛特因为圣痕而进阶成的圣母职位,已经成了你死我活的权力游戏。

问题在于,伯纳黛特有没有不伦,归根到底还是在于,伯纳黛特到底有没有被圣父刻下圣痕,如果那些圣痕是真的,那么伯纳黛特的一切行径便都是圣父的旨意。

霍乱的出现更像是一道上天的测试题。伯纳黛特可以说是内忧外患。但也正是霍乱的出现改写了故事的发展方向。

无论是跟上面来的男执教之间的交锋,还是在街头火刑上的那场盛大的“表演”,伯纳黛特都展现了一个“圣母”的魅力。

只是霍乱,民心,火灾比修道院那些权谋都更强大。

而伯纳黛特最神奇的地方,不在于她的聪明,不在于她的执行能力,而在于,她说的那些,即使由她亲自作假的“神迹”,她也是真心相信的。

骗过别人可能只是一种人心的操纵,骗过自己或许就成了上帝的旨意。

被规训的不轨之举——评电影《圣母》

张雍

在看完保罗·范霍文( Paul Verhoeven )导演的电影《圣母》( Benedetta )之后,我立刻又去看了剧本所依据的主要文献——历史学者朱迪斯·布朗(Judith Brown)的代表作《不轨之举——意大利文艺复兴时期的一位修女》( Immodest Acts:The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy )。一方面,我想去了解更多有关伯纳黛特( Benedetta )的事迹。另一方面,我想通过比较,去发现电影对于她的人生的“节选”和“删改”,由此进一步把握电影作者的表达。

相比于《不轨之举》一书,电影最明显的改编在于,加重了伯纳黛特和伴侣巴尔托洛梅娅( Bertolomea )之间的情感线索,并且进行了进一步的想象与改写。当然,这并不算是“噱头”,毕竟书名就点出了伯纳黛特的身份——“ a Lesbian Nun ”。

首先,电影作者给予了巴尔托洛梅娅一个戏剧性的开场。因为被父亲追赶,走投无路的巴尔托洛梅娅跑到修道院。她一进门就跪倒在了伯纳黛特的脚下,并且请求伯纳黛特的帮助。而且,也的确是由于伯纳黛特向父母的请求,从而使得巴尔托洛梅娅留了下来。她与她最初的相识,便产生了一份联结。紧接着,在两人交谈的过程里,巴尔托洛梅娅曾经的悲惨生活被揭示——她遭到了身边男性的侮辱与伤害。

有了这样的背景做铺垫,可以推测出巴尔托洛梅娅对于伯纳黛特最初的好感来自于她对同性的信任以及被保护的可能。与之形成呼应的是,当伯纳黛特第一次“伤害”她的时候,威胁她如果不听话,将把她送回到她的父亲那里。显然,伯纳黛特在“借助”父权的力量。

在我看来,电影作者之所以侧重于去讲述这位传奇人物的情感生活,主要原因在于“女同性恋”在当时的社会语境里具有着极强的反叛色彩。正如历史学者布朗在《不轨之举》的导读里所提到,“他们对人类性关系的看法是男性中心主义——妇女会被男人所吸引,男人也会被男人所吸引,但是,一个妇女决不会对另一个妇女具有长时间的情欲” [1] 。正因为这份“威胁”使得她与她被视为“危险”,从而在之后的审讯过程里遭到了更为了严厉和残酷的“规训与惩罚”。

根据历史记载,伯纳黛特并不承认是自己与巴尔托洛梅娅发生了情爱关系,但是在电影里,伯纳黛特坦率地承认了伴侣对于自己的意义。这样的“改写”,或许也是电影作者对这段关系的一个“成全”。

除了对于伯纳黛特情感生活的展示,电影也浓墨重彩地展示了她的“梦幻”。显然,相比于“女同性恋者”的身份,伯纳黛特的“表演”更容易引起争议。她的谎言或许是她表演型人格的展现,又或者是她的“虚荣心”在作祟,但是电影作者的表达并没有仅仅停留于此。

在电影的尾声,伯纳黛特通过“表演”再次拯救了自己的性命,并且实现了报复。但是,她放弃了可以和心爱之人去天涯海角的可能,选择冒着生命危险重新回到了修道院。只有理解了她在这个情境下做出的这个选择,才能理解她长期以来的“表演”。

对于从出生便注定了未来将要生活在修道院的伯纳黛特而言,并没有第二个选项供她选择。她唯一能做的,便是相信。电影的开端部之所以连续展示了好几个“奇迹”,就是为了说明她的处境。如果没有遇见巴尔托洛梅娅,她可能会一直去接受着来自所谓的主流社会的“规训”。巴尔托洛梅娅不仅让她感触到了情欲的快感,更重要的在于,通过她,她认识到了世界。她的“奇迹”,也再次被巴尔托洛梅娅激发出来,这也是为什么她每一次的梦都有着巴尔托洛梅娅的影响。

因为“奇迹”是被当时的主流社会所认可的,是有力量的,所以她选择以此去反击她所遭受的“规训”。这时候的伯纳黛特选择的仍然是“相信”,她相信的是自己。

她踏上了归程,她的悲剧命运昭然若揭。但是这一次,是她自己在有选择的情况下所做出的决定。这是一个谎言,也是一场她愿意为之付出生命的表演。在她的选择里,我仿佛感触到了哲学家萨特的戏剧作品《死无葬身之地》( Mort san sépulture )里的存在主义哲学。

当写到这位传奇人物的结局时,历史学者布朗感慨道,“贝内代塔最终还是胜利了。她在世界上留下了自己的足迹,无论是囚禁还是死亡,都没能使她湮没无闻” [2] 。如果她知道数百年后有一位电影导演用光影为她做传,她一定会感到满意。

张雍

2021年11月14日