Ljosha 和 Laura 国籍不同,自然出身于两种不同的社会语境,这使他们的交流无法建立在共有的参照物上。渐渐地,Laura 开始接受这门基础且近乎原始的语言,那就是作为物种基本生存手段的社会性。影片将 Irina (Laura女友) 精于操控的特质与一位因为没有车票而被 Laura 邀请进入车厢的芬兰同胞的态度进行对比。这场相遇使我们能够丈量两者的中间地带:一个来自相同源头的男人的出现,起先带来巨大的宽慰,而后陡然变得令人生厌。

这次长途旅行更像时间之旅,不仅因为 Laura 的目的地是一处史前遗址, 也因为这使她得以脱离基于表象的成人世界回到孩童天地。为了和 Ljosha 建立联系,必须回到过去: 重新找到打雪仗和在纸上胡乱涂鸦的乐趣,与此同时再度体验青春期纵酒作乐以及尝试越轨行为的滋味。 必须重新发现一个柔韧可塑的自我,一个在生活将坚硬的外壳裹在我们身上之前就已经存在的自我。这就是为什么我们几乎不对这段关系是否具有浪漫性质进行发问:显然,在此建立的一切既不受性欲驱动,也不由社会法则构成。一种爱的形式诞生了,它不能被简化为任何一种我们可以轻易识别出来的关系。直到列车到达目的地,两人之间脆弱的纽带被分离残酷地打碎,它的封存状态才得以终结,这种图穷匕见式的揭晓对观众而言也是一种暴力: 叙事脱离了安全轨道,为了开拓自己的道路,人物终将施行他们的意志。然而若想在叙事中发掘出全部深度,使故事并不止步于饶有趣味地讲述两个对立个体之间的友谊,这种暴力则是无从避免的。到达目的地后,在列车内浮出水面的真相得以被证实。Laura 打算前往岩画遗址,却被告知通往此处的道路在冬天无法通行。来自外部的原因并非路途中唯一一块绊脚石,这恰好是叙事逻辑的重要组成部分: 此次旅行必须由她和 Ljosha 共同完成。

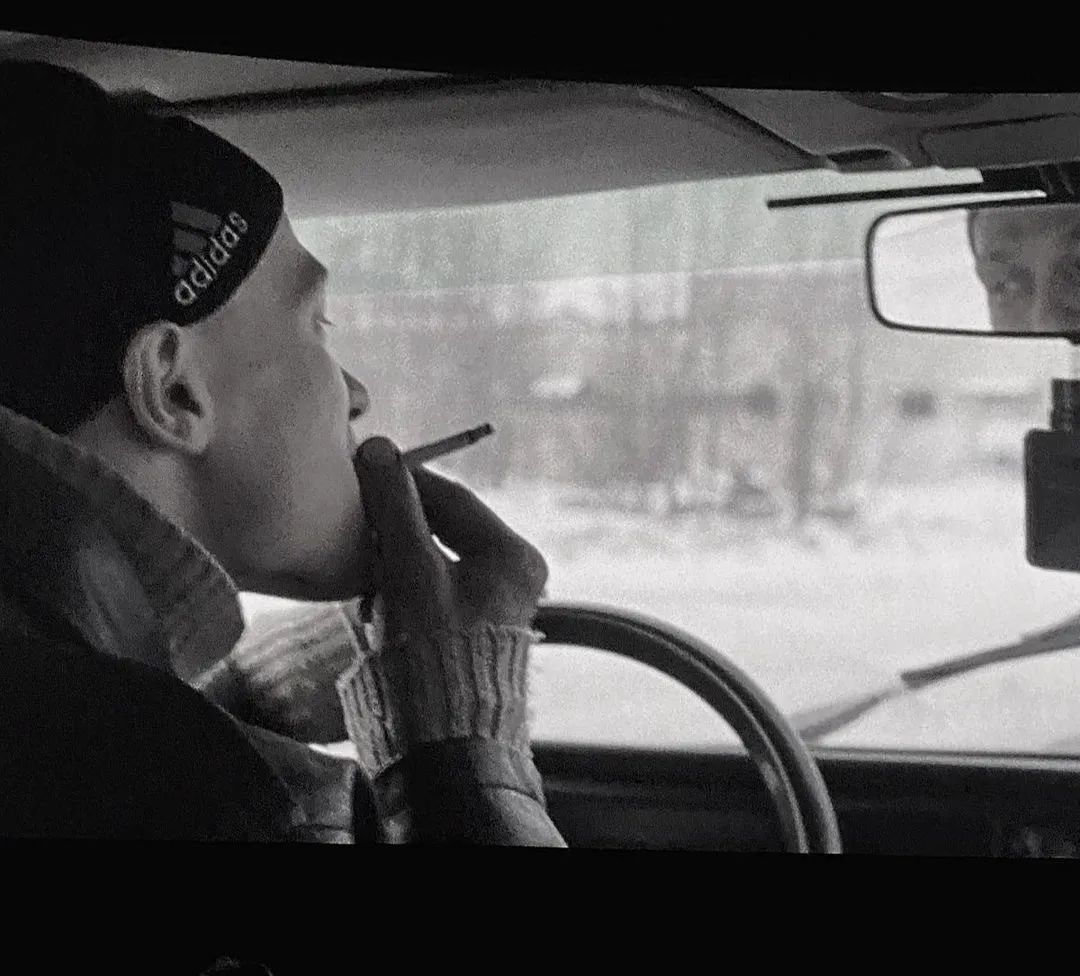

《六号车厢》剧照

尤霍库斯曼恩塑造两人到达遗址这一段的方式是反高潮的。影片将 Laura 研究岩画内容的场景一笔带过。通过将录像机,这一持有客体视角的过时物件,置换成铅笔,并用手描绘出 Ljosha 的面孔,她发现自己就是所谓“史前学”的载体。这幅画以及对方即将回报给她的那幅,将观看的动作变成对存在的证明,以及,授予他人的,以眼睛作为通道进入自我内部的许可。没有对自我的爱,就无法将爱交付于他人: Laura,最初只想如同家具一般成为 Irina 公寓的“一部分”,并渴求后者落在她身上的目光,终于决定重新审视自己的所思所想。

用广阔的视野可以容纳万物。

编辑:Betsy

电影迷

原标题:《《电影手册》评《六号车厢》》

阅读原文

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

澎湃新闻,未经授权不得转载。新闻报料:021-962866

六 号 车 厢

六 号 车 厢

译者:子芯

译者:子芯

《六号车厢》剧照,Laura (左) 和 Ljosha (右)

《六号车厢》剧照,Laura (左) 和 Ljosha (右)

《六号车厢》剧照

《六号车厢》剧照

《六号车厢》剧照

《六号车厢》剧照

《六号车厢》剧照

《六号车厢》剧照

《六号车厢》剧照

《六号车厢》剧照

编辑:Betsy

编辑:Betsy