近日,2020年迎新季活动——金秋影评节在华中农大图书馆举行,开启了“狮山文谷”一项深度广义阅读的特别之旅。经全校电影爱好者推荐,《穿条纹睡衣的男孩》《寻梦环游记》《浮生一日》《美利坚女士》《小妇人》《三傻大闹宝莱坞》等6部以“生命”为主题的影片最终入选本次影评节的“阅读”名单。观影结束后,引发了“读者”怎样的思考和感受?即日起,学校微信公众号将陆续推出这六部影片的部分精彩影评,以飨读者。

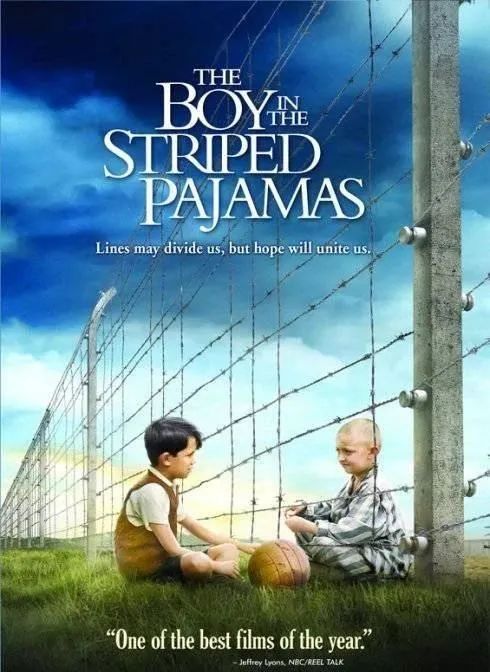

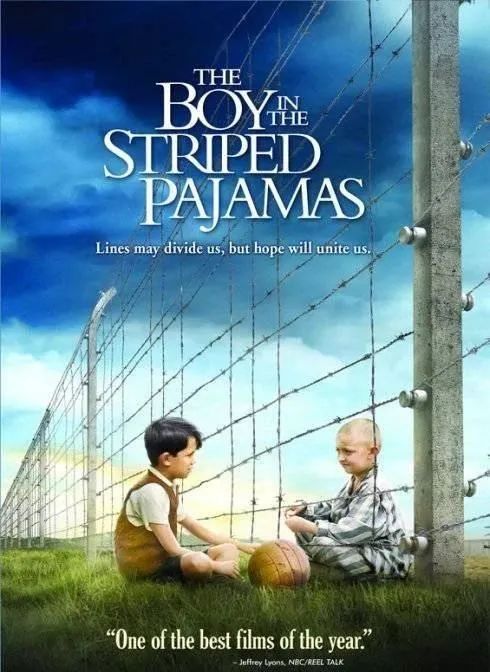

《穿条纹睡衣的男孩》

条纹睡衣,所有被强行带到纳粹集中营里的人都要换上这样的衣服。一件衣服分隔了两个世界,穿上它的人在苦难中等待死亡,不穿它的人有的在行刑,有的在旁观。然而孩子不明其意,身处两个世界却成了挚友,甚至有一天,互换了衣着......

精彩影评

黑色系姑娘 生命科学技术学院

原来令人窒息的囚衣在单纯的孩子眼里竟是奇怪的条纹睡衣。

那里有湛蓝的天空,白色的云,那院子有大树环绕,后来还有了摇曳的秋千架。那里是盛夏的乡村,是理想中的乐园,但又的确是凶宅。那里,有无数的生命在小心翼翼地活着,卑躬屈膝,只为苟延残喘,更有无数的生命不明不白地死去。你看到那漫天的浓烟么?那不是炊烟袅袅,是六月雪,那是死者的骨灰在天空聚集,又迟迟不肯落下。曾几何时,在《辛德勒名单》不也有这样的浓烟么,只是在这里,我们还闻到了那股呛人的臭味。

“活着,又如何?”

刘泽玮 植物科学技术学院

天空, 阳光、大树、秋千;父亲、母亲、沉默的医生、穿着条纹睡衣的男孩,眼睛有着像透明湖水能看穿一切的纯净的小男孩。本该是美好故事的背景,但当穿条纹睡衣的男孩化作烟囱里的浓烟,这么一个悲伤的结局,心中不禁悲伤,深感极端民族主义的变态,对其感到愤恨。

朱薪桐 生命科学技术学院

可能只有让他们感受失去至亲的痛,这些纳粹才会意识到自己的行为是多么惨绝人寰。

父亲,教师,姐姐,爷爷,司机,他们都在控诉犹太人有多么邪恶,愚蠢恶毒至极却不自知,只有母亲和奶奶痛恨这场战争却无能为力。

张心月 公共管理学院

不知道为什么会被电影的名字和海报吸引,隔着铁丝网的两个小男孩相对而坐,脸上的表情复杂,似乎悲伤是主调。海报正中的法西斯符号,像是一个黑色的巨大漩涡,拉扯着人坠入深渊。在电影中,我看到了人性的挣扎。布鲁诺在刚刚知道希姆尔是犹太人时,他慌张了,匆忙起身,借口离开,而后不断地去寻找答案,犹太人真的都是坏人吗?父亲是好人吗?当他重新回到铁丝网旁边时,一切问题在他那里都有了明确的答案。影片中的父母,毫无疑问他们对于孩子的爱都是深刻的,但所处的社会地位不同,使得他们的爱一者鲜明,一者隐晦。而对希姆尔来说他是在泥沼中的孩子,只因为种族便自小遭受非人的待遇,心痛但无奈。

《穿条纹睡衣的男孩》在以儿童的视角反映历史惨剧的同时更透露出人性的光辉,那是父母对孩子的爱,是姐弟间亲情的爱,是小朋友间纯真的友谊,是彼此间的关怀与温暖。雪崩时没有一片雪花是无辜的,电影的结局恰恰证明了这一点,毒气房外的长镜头以及慢慢变成黑白的场景已然昭示了结局。

电影整体给人的情感由轻松变为沉重,绝望像乌云笼罩着,却等不到一阵吹散它的风,以及一束阳光的普照。

陶含孜 外国语学院

电影中有这样一个场景:一分为二的构图,将布鲁诺和希姆尔分为两个相互对立的世界——自由与桎梏。

不难发现,导演一直在回避正面的、血腥的镜头,但却又从细微处将血淋淋的事实撕开了甩在人们面前。善良的帕维尔面对自己的过往岁月欲言又止,脸上总带着隐忍而无奈的苦笑,而只通过女佣奋力洗刷地上的血迹和布鲁诺母亲苍白的脸色揭示了他最后的结局。电影在布鲁诺母亲撕心裂肺的呐喊中戛然而止,镜头却只对准于一排排衣物以及不再震颤的铁门。没有堆积如山的尸体,没有血流成河的场景,但烟囱里幽幽冒着的黑烟一次次出现。

布鲁诺的蓝眼睛永远清澈,这一点至始至终未曾改变。他心中对于人的善与恶的疑问却从未被清晰定义。导演也通过电影将这个疑问重新抛回给观众、抛回给历史。被抹黑的犹太民族就没有闪光的灵魂吗?德国人中就没有少数清醒者吗?细心为布鲁诺包扎的帕维尔、司令官的母亲与妻子给了我们答案。

难以理解的是,在面对凶煞的士兵时,布鲁诺选择的不是挺身而出保护自己的朋友,而是选择退缩。某种程度上也折射出,即便内心也可能在极权主义的压迫下刹那间暴露出劣根性——懦弱与逃避。

垂死挣扎着的、动辄被暴虐相待的,是犹太人;被压迫着劳动的,是犹太人;甚至烟囱中冒出的黑烟和刺鼻的气味,亦是犹太人。而电影的背后,历史转过身来,向我示意:远非如此。能用语言言说的都不算痛苦,能用画面表现的都远不及残忍。

历史是带着血的,像午夜游荡的亡灵,时时为现实鸣着丧钟:不要忘记过去的错误。

岳一萍 生命科学技术学院

影片名为《穿条纹睡衣的男孩》,男孩最终穿上了“条纹睡衣”,但最终却迎来了生命的永久沉眠。影片以小男孩的视角展开,纯真无邪的观感让影片的结局悲剧色彩更为浓厚,也让故事更加触动人心。

如果没有穿上“条纹睡衣”,小男孩作为军官的孩子,或许可以继续衣食无忧的生活一段时间,但仅仅一件衣服的交换,小男孩布鲁诺的人生便发生了巨大的转折。但发生转折的何止小男孩,更多犹太人的人生仅仅因希特勒对犹太民族的偏见,因德国某些人的极端民族主义,而走向苦难与终结。

我们往往感叹男孩的悲剧,感叹命运的无常,感叹战争的残酷,但常言道:“以史为鉴,面向未来”,我们更多的应当是去反思。若没有希特勒的极端民族思想,没有二战的发动,没有法西斯主义,就不会有影片中的集中营,就不会有如此多无辜的犹太人被迫害,也不会有小男孩的死亡。放在当今的时代,极端民族主义仍存在,种族主义,霸权主义的危害仍持续,不少西方国家敌视中国,产生了中国威胁论,但每一个民族都是平等的,每一位人民都应有人权,都应被尊重,若是各个国家,各个民族能够和谐相处,共同发展,将猜疑与偏见消除,我相信影片中的这类悲剧将不会发生,人间将会充满大爱,我们的人生也会更加美好。

张小璐 经济管理学院

在看电影之前,了解过穿条纹的睡衣男孩是由一部小说改编的,作者让阳光男孩布鲁诺离世,就是为了强调对犹太人的残杀就是对人类同伴的残杀。影片中伴随着不同的钢琴曲,时而愉快时而低沉,在影片的最后钢琴的重音和雷雨更凸现了布鲁诺遗憾逝世的悲痛沉重,一个小男孩,正是阳光单纯美好的象征,这样的存在被残忍杀害,正是小说的作者和电影的导演在用最大的力度叩问纳粹的良心。

电影《八佰》反映的其实也是关于和平的主题,八佰通过刻画是士兵的血肉人性及他们身后的父母、妻儿来让人警醒战争的残忍,这部电影则通过一个活泼可爱的男孩来让人们感受到生命本来的美好,人与人之间本不该有敌我之分,每个人都是前一辈的至爱和后一代的榜样。和平理应是世界永恒的主题。

▲电影《穿条纹睡衣的男孩》剧照

成倩倩 公共管理学院

为什么要毁灭,是人性的恶吗?还是根植在心底的歧视与偏见?这部电影中,最让我感到讽刺的是影片中的家教老师,他对历史的扭曲,其实是在潜移默化中给孩子们心中播下了种族歧视的种子。家教老师的所作所为,足以照见纳粹党的“良苦用心”:他们一边沉醉在以复兴强大国家的梦想中,一边却在想方设法去毁灭犹太民族。只因为,犹太人的智慧与聪明让他们感到危险和害怕。

这是一个倡导人人平等的时代,可纵观全球,种族歧视、性别歧视依然在频繁发生。 “我不能呼吸了!”这是黑人发出的呐喊!但这何尝不是所有被歧视种族的呐喊呢!所有种族都是平等的,我们不能因为差异而歧视,相反,应该取长补短,命运与共,共同去构建人类命运共同体!

李林慧 理学院

在奥斯维辛,没有新东西可供报道。这里天气晴朗,绿树成阴,门前还有儿童在打闹、嬉戏。

看完电影以后,忽然想到《奥斯维辛没有什么新闻》这篇文章,在这里想推荐给大家。

影片中展现给我们的,只是纳粹党当时惨绝人寰暴行中的一部分,但它又什么都没有展现,给我们的只有白天烟囱里冒出的黑色的烟以及那位被远调的军官欲言又止的话,小男孩眼角的伤,还有仆人被暴打时的叫喊声。由点及面,再加上上面那篇文章中作者所说,我们不难想像纳粹党人到底做了什么?犹太人又经历了什么?

回望我们百年前的中国,再看看当下的叙利亚和伊拉克,我们不禁会想到战争给我们带来的到底有什么?历史就像是一面镜子一样,影片中穿西装的小男孩死去之后,我们无从得知,希特勒是会后悔自己的所作所为,还是会更为痛恨纳粹党人。但是我们知道的是,历史已经存在了,无法更改,我们能做只有活在当下。

邓炜 资源与环境学院

从全片来看,电影主要以两个小男孩的故事反映纳粹和孩童的纯真,正反两相对应。而被指派到前线的中尉的事应是为反映纳粹中的纪律和保密工作,从男孩母亲的后面的话可以看出,只是一个借口;而司令官的悲痛应是为渲染故事的悲剧色彩。毕竟这种事是极小概率事件,当时仍有许多孩子和成人受到了纳粹的毒害。最让我感触的是两个小男孩之间的友谊。因为你,我体会到了温暖,同时也体会到了伤害,但仍选择理解和原谅。我不相信他人眼中的你,我只相信我和你一起度过时了解的你。握紧你的手,一起走向死亡。因为有你,即使身处地狱,也能体会天堂般的温暖。

很高兴遇见你,朋友。

—END—

来源 | 华中农业大学图书馆官微

图片来源于网络

原标题:《金秋影评 | 《穿条纹睡衣的男孩》》