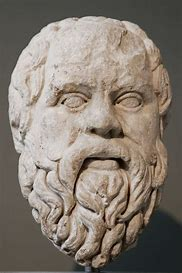

哲学的献祭:柏拉图的申辩篇(Apology)(《苏格拉底的申辩》)

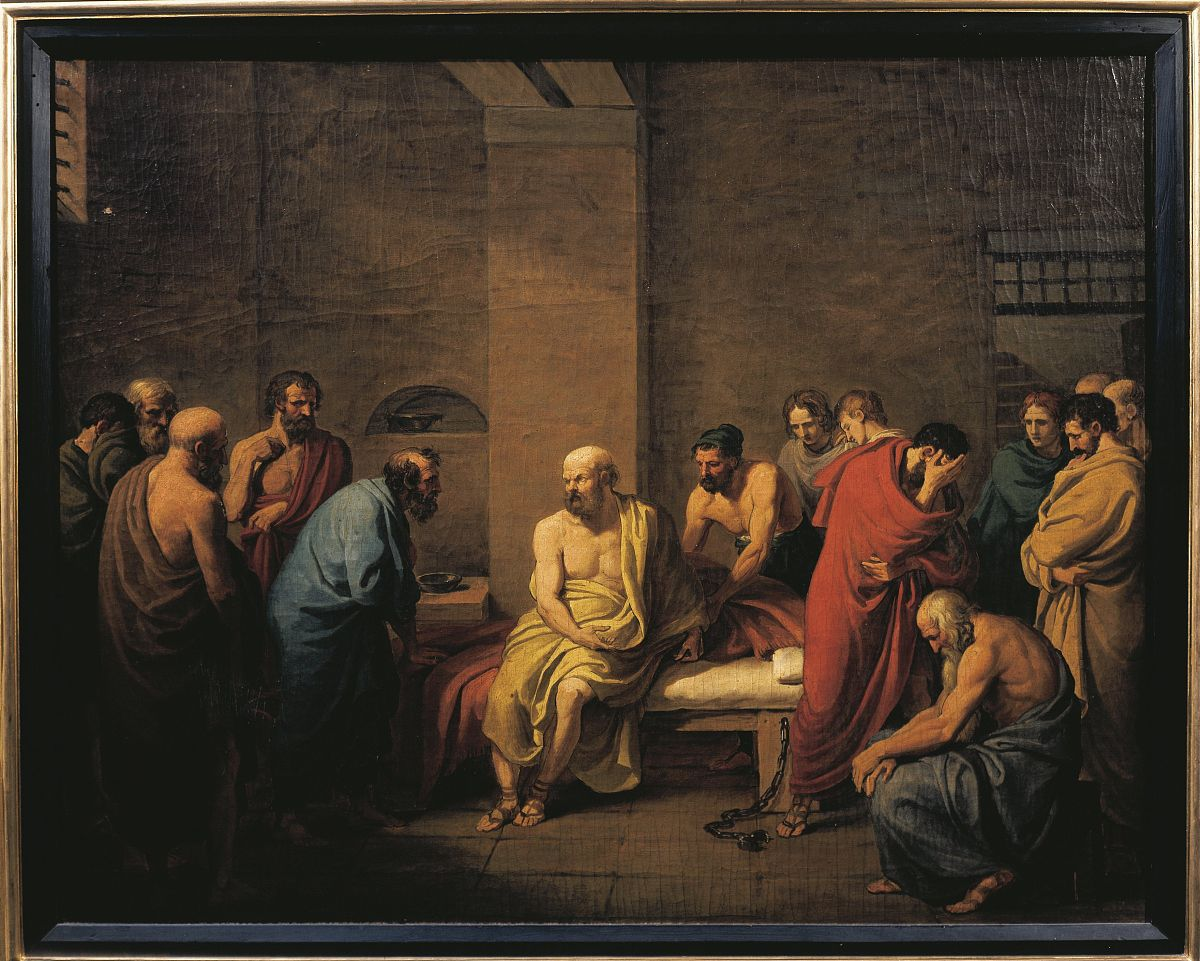

(封面图: the death of socrates ,by jacques louis david )

我去死,你们去生。我们所去的哪个更好,谁也不知道,除非是神。

—— 《申辩篇》

导 言

在西方哲学史上,苏格拉底之死是一桩非常重要的哲学公案。公元前399年,苏格拉底遭到指控,在雅典的五百人大会上做了义正辞严的申辩,并最终接受了死亡的审判,完成了自己作为雅典牛虻的使命,并给雅典人留下了发人深省的遗言。

审判苏格拉底这一悲剧事件当中,苏格拉底并非唯一的悲剧的主人公,其实,最具有悲剧色彩的反而是那些投票处死他的那些雅典人民。苏格拉底的死亡并不能让哲学的检视停止,但是,他对审判庭上的所有关注和法官的申辩,清楚地反映了那些不愿意对最重要的问题投入一点关注的雅典人民,已经再也无力解救自己了。

作为哲学家的苏格拉底,其赴死的场景俨然可以匹配任何宗教中的圣徒或者说殉道者的献祭。基督教徒有时也将苏格拉底的死与耶稣之死相对比。所谓的两希文明(希腊-希伯来)的文化传统,也正是来源于这两个圣徒式的死亡和献祭。对于“善”或者“道”这种超越性意义的追求和执行,已经完全压制了一个普通人所能做的对于生死的本能判断。苏格拉底的这种境界使得他的生命本身就已经称为了一个宏大的哲学命题。

苏格拉底的一生都在作为一名布道者,向雅典的公民们进行哲学的教育和启发。他利用所谓的“助产术”,或者叫做“反诘”、“反讽”,来驳斥人们头脑中那些混乱不堪的意见和思考,代之以更加清晰明确的知识。苏格拉底时代的雅典无论政治、经济、文化都已经比较发达,城邦中的人们更加关注的是金钱、名声、政治地位、军功等等,苏格拉底并不关心这些,而是试图通过他的省察,让人们从这些琐碎的内容中抽出身来,把目光移向那些更加重要的东西,比如德性、正义、善、知识等等。苏格拉底说:

我一生没有庸庸碌碌地过,我不关心众人所关心的,金钱、家业、军阶,不作公众演说,也不做别的当权者,不想参加城里的朋党和帮派,我认为自己真是大忠厚了,要参与这些就难以保命。我没有去那儿做这些事,如果去了,我认为我对你们和我自己都没有什么助益。但正如我说的。我私下到你们每个人那里,做有最大益处的益事,我尝试着劝你们中的每个人,不要先关心“自己的” ,而要先关心自已,让自己尽可能变得最好和最智慧,不要关心“城邦的” ,而要关心城邦自身,对其他事情也要按同样的方式关心。

苏格拉底的这场审判有的人认为是一场政治的谋划,是雅典民主派与政敌之间的政治豆蒸的产物,这种说法认为苏格拉底是被卷入了双方的博弈中,由于苏格拉底和民主派的敌人走得太近,从而受到了牵连,这才是审批的主要原因。实际上,对于这场审判本身的动机和起因的追溯并非最重要的事情,最重要的应当是在这篇被柏拉图修饰的苏格拉底的辩词中,找到(相对于城邦里的政治豆蒸来说)更为根本的问题的阐释,那就是:为何苏格拉底坚持自己的哲学生活,为其生存,也为其赴死?为何苏格拉底没有选择可能的逃亡(流放),而从容地饮下毒酒,结束了自己的一生?以及,苏格拉底的死亡,对于哲学、对于雅典人民来说意味着什么?接下来,我们通过简单的梳理这场为整个西方文明打下基调的庭辩辞,来试着回答这些最根本的问题。

苏格拉底的申辩与反讽的逻辑

苏格拉底的审批的直接缘由是一个年轻人,叫做莫勒图斯,的控告。但实际上,苏格拉底早在之前就已遭受很多人们的控诉。因此,在庭审中,苏格拉底便将之前的那些控诉一并进行反驳,即对所谓的“最初的控告者”的自我辩护,然后在针对“后来的控告者”,也就是莫勒图斯一伙的控告,进行申辩。苏格拉底知道,这种对他的、对他的哲学教化的不满和控诉由来已久,这种偏见也正是莫勒图斯的控诉的依据和支撑,因此,只有从源头开始,才能从根本上消除人们的偏见。当然,这时很难的,但是苏格拉底不得不以这样的顺序来展开他的演说。于是,辩辞的第一部分,就是苏格拉底对于第一波控诉者的反驳。

第一波控告者对于苏格拉底加上的罪名是这样说的(这其实是苏格拉底自己总结的):

苏格拉底行了不义,忙忙碌碌,寻求地上和天上之事,把弱的说法变强,并把这些教给别人。

可以看出,这个控告实际上不只是针对苏格拉底的,而是针对了当时希腊的另一派,即所谓的智者(智术师)。苏格拉底首先将这种智者的智慧从自己那里排除出去,表明这些智者相关的东西与自己无关。那么接下来,苏格拉底就要开始为自己辩护了。

苏格拉底的无知之知

苏格拉底之所以得到这样的流言,不管是名誉还是污蔑,都是因为他的所谓“无知之知”,苏格拉底管它叫做“凡人的智慧”,而他正擅长于这种智慧。

接下来,苏格拉底开始讲述自己是如何知道自己有这样的智慧的。这个故事可能很多人都已经听过了:苏格拉底的伙伴凯瑞丰去德尔菲神庙,提出了询问:是否有人比苏格拉底更智慧。然而,神谕告诉他,“没有人(比苏格拉底)更智慧”。苏格拉底自然是震惊和不解的,于是他反思自己,好像也并没有什么智慧,但他相信神谕,于是去考察他认为有智慧的那些人,希望能找到反例,从而回应神谕:这个人比我更智慧。

苏格拉底的考察对象,也就是他平日里认为最有智慧的人,分别是:政治家、诗人、匠人。首先,苏格拉底考察政治家,然后发现政治家并不智慧,政治家以为自己知道那些实际上并不知道的事情,但是苏格拉底却知道自己的无知,即自己对于那些不知道的事情是无知的。于是苏格拉底发现,在这一点上来说,苏格拉底确实比政治家更智慧。

然后,苏格拉底考察了各种诗人,结果却发现,虽然诗人写的东西很美,但是他们自己对这种美是无知的,也就是说,他们自己并不明白自己写了什么。于是苏格拉底认为,作诗靠的是灵感,而非智慧,从而苏格拉底明白,诗人也并没有比自己更加智慧。

接下来,苏格拉底考察了匠人(包括工匠、手工业者、雕塑家画家等等),然后,他发现,匠人有个特点,他们在自己的领域内有知识,能够用很好的专业技能完成事情,正由于此,他们觉得好像在其他的问题上,比如政治这类大事上,自己也是有智慧的。(说句题外话,我们可以看看各种平台上某些专家大V,尤其是理工科类的水平较高的那些人,他们是不是也似乎对天下大事、哲学反思等等问题了如指掌,然而发表的观点却浅薄不堪。苏格拉底对于工匠的评价,直到今天,仍然适用。)这样一来,工匠这种自大和狂妄将它们的智慧(苏格拉底承认工匠是有智慧的)所遮蔽了,于是和前面的政治家、诗人一样,没有意识到自己的无知,从而没有苏格拉底对于自己无知的智慧。

这样一个个的省察下来,一方面苏格拉底了解了神谕的意思,那就是:苏格拉底的智慧在于他能认识到自己的无知,或者换句话说,他认识到了人类智慧的有限性。另一方面,从现实的情况来看,由于苏格拉底告诉各种本来自以为很有智慧的人,他们并没有智慧,这使得苏格拉底开始遭到各种人的忌恨,于是开始了对苏格拉底的控诉。

其实,从哲学的名字就可以看出,哲学是“爱知之学”(philo - sophia),而不是直接的sophia,就像智者(sophist)那样。要想开始哲学,必须要首先承认我们的智慧的有限性,人不能妄想成为神,神的智慧才是真正的、无限的sophia。因此,苏格拉底的所谓的“无知之知”并不仅仅是一种谦恭,而是我们想要开始哲学,想要追求真理的必经之路,即首先承认自己的无知。看不到这一点、或者不相信、或者不接受这一事实的人,正如提到的那些政治家、诗人、自负的工匠一样,都不能算是有(哲学意义上的)智慧的。

辩护:败坏青年与不信神

苏格拉底接下来针对莫勒图斯的第二波控告,进行辩护。莫勒图斯的控告是这样的:

苏格拉底行了不义,因为他败坏青年,不信城邦信的神,而是信新的神灵之事。

那么,苏格拉底是如何辩护的呢?

首先,针对败坏青年的罪状,苏格拉底的逻辑是这样的:

苏格拉底问莫勒图斯:既然我让青年变坏(败坏青年),那么谁让他们变好?

莫勒图斯:法律。

苏格拉底:我问的是人。

莫勒图斯:(根据法律,自然地引申)法官。

然后,苏格拉底进一步问,还有别人么?听众可以让他们变好么?议员们呢?一直问下去,莫勒图斯给出了结论:其实所有雅典人都能让青年们变好,只有苏格拉底让青年变坏。

苏格拉底用一个比喻结束了辩论:以训马为例,是善于训马的人多呢?还是不善于训马的人多?自然地,人也一样。通过这个类比,苏格拉底表示,莫勒图斯其实根本没有关心过青年的教育的事情。

然后,苏格拉底有用另一个路径,同样应用了他的反诘法,来论证败坏青年罪名的不成立。首先,苏格拉底让莫勒图斯承认,人们更喜欢生活中善良的公民之中,而如果有意败坏青年,则周围的人就变坏了,但是没有人愿意生活在坏人之中。于是,这一条罪名并不成立。

接下来,苏格拉底辩白他的不敬神的罪名。

苏格拉底首先让莫勒图斯承认,他控告的是苏格拉底根本不相信有神(无神论)。

接下来,苏格拉底就围绕不相信有神进行反驳了。

苏格拉底的逻辑是这样的:人们不可能只相信有马的事情却没有马,也不能相信有人的事情却没有人,由于苏格拉底相信精灵的事情,因此他肯定相信有精灵。而精灵如果是神,那么自然苏格拉底没有不敬神,如果不是神,那么精灵肯定是神的某种子嗣,我们无法想象又孩子存在却没有父母存在的事情,因此,相信精灵,也肯定相信有神的存在。这一套逻辑下来,实际上莫勒图斯已经完败了。

苏格拉底的自白:为哲学而生、为哲学而死的理由

接下来,苏格拉底开始了他的自白。因为指控已经被他在理论上驳倒了。这一部分中,苏格拉底为众人讲述了自己的使命,以及为了追求哲学的善和正义,可以不计较生死的危险的信条。在苏格拉底看来,依循真理,或者说,按照神的要求来爱智慧,才是他生命中的头等大事。苏格拉底反复向着他深爱的雅典人民呼唤:将追求真理、让灵魂变好,追求德性作为人生的根本。苏格拉底在这里提到了他作为城邦的牛虻的使命:即惊醒、劝说、责备城邦中的每一个人。

苏格拉底用之前他在随军战斗中的不退缩和不畏危险,来说明他对于哲学的态度。对于追求德性、真理,苏格拉底也是毫不退缩的,即便是面对生与死的考验。

终章:死亡的意味

其实,按照雅典五百人大会的审判惯例,虽然控告者提出死刑,但是被告可以要求降低刑罚,并交一些罚款,并找人做担保,就可以免除死刑,最多可能就是流放。包括柏拉图在内的很多人都建议苏格拉底这样做。但是苏格拉底拒绝了。因为,如果付了罚款,虽然逃避了死亡,但是也就承认了对自己的控诉是正确的,也就是说,教育人们追求德性是错误的,这和苏格拉底的信条相违背了。于是,苏格拉底接受了死刑,并且从容地探讨了死亡。

苏格拉底认为,死亡并不一定是一件最大的坏事。死后无非就是两种可能:其一,什么都不存在了、没有任何感觉。其二,就是灵魂转移到其他地方。对于第一种,苏格拉底认为,死亡就和安眠、沉睡一样,没有什么好可怕的。而对于第二种,如果灵魂转移到了冥府,那么就能遇到那些已经死去的古人,比如荷马、赫西俄德等等。这也没有什么不好的。于是,苏格拉底基于这种哲人的无畏和从容,原封不动地接受了他的死刑。

在最后,苏格拉底献上了它最后的落幕终章:

他的一生都在践行自己的原则,即便死后,它仍然希望自己的儿子能够关心德性胜过金钱或者其他什么东西。他仍然希望雅典人民能够意识到他的那些省察,希望他们能去过值得过的生活。苏格拉底虽然死了,但是哲学的省察却不会停止。可惜,那些淡漠的雅典人民,再也无法接受苏格拉底这只牛虻的叮咬,再也无法在哲学中获得自我救赎和解脱了。

THE END

北京 生命科学园