如何评价电影《灰猎犬号》?

165 个回答

海战电影不多,潜艇片更少,演啥像啥的汉克斯大爷亲自出马,算是相当难得了。作为伪军事/电影/天文爱好者想到哪写哪,欢迎各位大佬指正。

0.海战题材不像陆战那么短兵相接,换小屏幕上映气势也略逊一筹,有些小伙伴可能会觉得平淡无聊,然鹅要是影院座位可以随着战舰摇晃,那么开场那个白花花的浪就足以把大多数人晃趴下了。

1.美军舰长的姓氏Krause(克劳斯)源自德语,他的名字Ernest(欧内斯特)则与美国海军五星上将欧内斯特·金同名,金海军上将在珍珠港事件后临危受命,被罗斯福总统任命为美国海军舰队总司令和海军作战部长。

2.德国U艇经常浮出水面除了为了炫耀艇徽刷存在感(并没有),还因为U艇在水下使用蓄电池时航速太慢,有时甚至追不上商船。

3.原著小说叫The Good Shepherd(好牧人),书名带有浓厚的宗教意味,电影里也多次出现祷告等场景。原著出版于二战结束十周年的1955年,充满了伟光正的美式主旋律,和后来那些带有反战色彩的好莱坞战争片不太一样。

4.英国皇家海军在1941年发明了一种可以安装在舰船上的无线电测距仪,叫做High-frequency direction finding,缩写为HF/DF,昵称huff-duff,片中通讯兵对这个新词还不是很熟悉,而舰长一听就明白了。有了huff-duff之后,盟军就可以通过U艇的无线电通讯定位它们,所以可能有不少U艇的沉没原因是过于话痨......

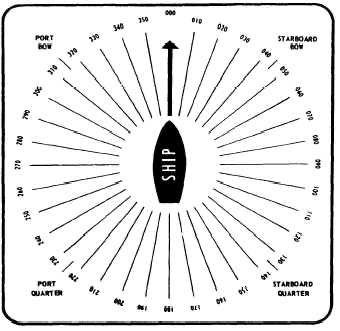

5.剧中反复出现的那些三位数字091、096等等,是表示方位的角度,跟天文上的方位角(azimuth angle)是一样的,以正北为零点(000),俯视顺时针转,正东是090(即90度),正南180,正西270。

舰船还可以使用 相对坐标 来判断相对目标的方位(比如片中第一次和U艇狗斗的时候),通常为舰首000,舰尾180,右舷001-179,左舷001-179。

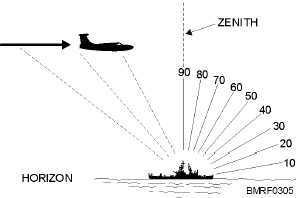

舰船对于空中目标还有另外一种角度,对应于天文上的高度(altitude)角,水平为零度,天顶(zenith)为90度。天文上还有一个天顶角,是从天顶起算的。有了方位角和高度角(或天顶角)这两个参数就可以确定一个天体在 地平坐标系 中的位置。

6.作为猎杀潜航的菜鸟玩家,看到声纳屏幕和切换探测距离倍感亲切。其实面对驱逐舰,U艇一般挺憋屈的,经常是苦苦等待好多天,小心翼翼靠近船队,发射完鱼雷就赶紧跑路,有时候都不知道到底打中了没有。像电影里这么嚣张的用德国口音公开叫板的,可能是为了增加戏剧性吧。

7.虽然灰猎犬号缺少空中支援,但是“航拍”镜头(外加海图)对于广大观众理解剧情必不可少,否则光听着一大堆角度和距离的数字,很容易让人找不到北。

8.舰长在紧张的战斗中各种换衣服戴帽子,一方面是为了剧情起伏,另一方面估计也是给一等人的制服打广告吧…...最后还强行安排了一波来自皇家海军的赞赏…...

9.找到一张1942年上半年的大西洋之战地图,绿色虚线是盟军船队航线,红线是盟军飞机掩护范围(可以看出纽芬兰和冰岛的重要地位),绿点和红点分别代表沉没的商船和U艇(很多商船都是在大西洋西边被击沉的)。

10.英语里左舷叫port(港口),说的是左舷是用来靠岸的那一侧。那么为什么用左舷靠岸呢?因为古时候的船是用一种特殊的桨(下图6)来充当舵的,而水手大部分是右撇子,所以这个“舵桨”会放在水手/船的右侧,于是右舷就被叫做starboard,意思是“掌舵的那一侧”。

作为伪天爱,曾经因为starboard这个词里面有个star(恒星),还以为是观星的那一侧的意思,强行解释为因为港口有灯光,远离港口那一侧更适合观星......

11.开场旁白来自英国首相丘吉尔1941年12月26日在美国国会的演讲

Twice in a single generation the catastrophe of world war has fallen upon us. Twice in our lifetime has the long arm of fate reached out across the oceans to bring the United States into the forefront of the battle.

和美国总统罗斯福1941年10月27日的海军日演讲,此前有美军驱逐舰被德军潜艇攻击。

Our American merchant ships must be armed to defend themselves against the rattlesnakes of the sea. Our American merchant ships must be free to carry our American goods into the harbors of our friends. Our American merchant ships must be protected by our American Navy. It can never be doubted that the goods will be delivered by this nation, whose Navy believes in the tradition of "Damn the torpedoes; full speed ahead!"

12.汉克斯大爷真的很适合演Captain,基本已经把这个单词的几种意思都演了一遍。从《拯救大兵瑞恩》里的陆军上尉、到《菲利普船长》里的商船船长、《萨利机长》里的民航机长,再到这部片中的海军舰长。虽然片中舰长的军衔只是中校,但是美国海军的上校和舰长都可以叫Captain,此外舰长还有skipper等昵称。至于为啥开场时年纪一大把还是少校,估计是因为美军一战后裁军的缘故?

------一百赞更新------

感谢评论区小伙伴补充,汉克斯大爷年轻那会,还在《阿波罗13号》中演过宇航员吉姆·洛威尔(前海军上校,Captain+1),将来借助减龄技术或者设定更改演一演美国队长也不是不可能(Captain+10086)。

说起来,唐国强老师和汉克斯大爷确实都演过不少正面角色,唐老师也演过人民解放军海军舰长和陆军连指导员。

13.看了这片子才知道军舰等较大型的船只急转弯时会向外侧倾斜,比如下图航母这样。

14.片尾字幕是大西洋之战(1939-1945)中盟军的损失:72200名士兵和商船船员、3500艘商船、175艘战舰;德军方面损失了约3万名U艇艇员、783艘U艇、47艘战舰,意大利则损失了约500名水兵、17艘潜艇。

15.本片首尾结构相互呼应,相当工整。

开篇(偏冷色调):丘吉尔和罗斯福的演讲、船队全景、任务概况字幕、护航飞机飞走、舰长起床、祈祷、洗漱时回忆女友…从卡林上尉那里接管了指挥权…沃森上尉接替卡林上尉…

中间点附近:船队遭遇狼群的艰难时刻,舰长又一次回忆女友

结尾(偏暖色调):…沃森上尉向卡林上尉交班…护航飞机赶到、舰长将指挥权交给卡林上尉…洗漱时回忆女友、祈祷、睡觉、船队全景、大西洋之战总结字幕、历史影像(包括丘吉尔和罗斯福的)。

片尾和片头的回忆比起来,多了一个女友微笑的镜头。

16.本片对美军这边的人物描写其实不少,虽然德军那边主要靠在无线电中喊几嗓子刷存在感…

舰长欧内斯特·克劳斯中校(CO):安纳波利斯海军学院毕业(戒指)、很久未获升迁(女友的话)、工作优先(从西部调到东部、向女友求婚未果)、虔诚的基督徒(祷告等)、对下属宽容和鼓励(水兵打架、声呐兵误判)、沉稳(坚持看到U艇才开炮)、责任感爆棚(两天两夜不吃不睡一直在舰桥上指挥、最后还要求护送船队到利物浦)、灵活(给海军部发help求援)、工作能力强(知道huff-duff的意思、右转追击左前方的U艇、舷窗结冰用温盐水擦、躲避两枚交叉来袭的鱼雷)、道德感强(先救落水的人、不骂德国人)、有大局观(宁可不确认战果也要尽快赶回护航位置、正确指挥其他三艘战舰)。

副舰长查理·科尔少校(XO):因为这位从军前在芝加哥当黑帮老大(并没有),所以负责唱黑脸(水兵打架)、沉稳(听到有6艘U艇虽然紧张但不慌张)、工作能力强(负责CIC、在战斗间隙组织海葬)、忠诚可靠( 支持舰长向海军部求援、多次安慰舰长)。

沃森上尉:值更官(OOD),这位上尉的名字也可以翻译成华生,比较善于发现盲点,而且比较话唠, 比如制止吹口哨的副舵手、训斥打喷嚏的话务兵、建议舰长开炮、解说U艇动向、询问是否收集击沉证据、以为没击中U艇爆粗口、遇到水面跳弹爆粗口、发现舰长留下的血迹等等。值得一提的是,虽然舰桥上的值更官换来换去,全部四艘U艇都是在他当值的时候被击沉的。

卡林上尉:值更官,长了一张人畜无害的娃娃脸,他当值的时候基本没啥大事。

炊事兵克利夫兰:和舰长关系不错(多次闲聊、舰长叫错名字),工作认真(想方设法给舰长准备吃的)、忠于职守(冲到甲板搬运炮弹被炸身亡)。

声呐兵爱泼斯坦:工作能力强(迅速定位第一艘U艇,意识到它要加速逃跑),敬业(深弹爆炸都不摘耳机,还是说不用摘?)。

其他:尼斯特伦上尉(值更官,因为击沉U艇之后过于话痨被舰长吐槽),哈伯特中尉(值更官,灵活可靠不话痨),洛佩兹上尉(负责武器、打全场)、菲普勒中尉(深弹补充)、比尔少校(军医)、道森中尉(负责通讯、在第一场对U艇的战斗中他一直等着向舰长汇报海军部的来电,喜欢在耳朵后面别铅笔)、鲁德尔(负责机械,处理舷窗结冰和雷达故障)。

17.第一次和U艇对战前,舰桥上的人从值更官沃森上尉到操舵的水兵都有点担心舰长的能力,副舵手吹口哨和话务兵打喷嚏反应慢都被沃森训斥了,然而在舰长对左前方敌人发出了右转弯的命令之后,舵手迟疑了一会,但是沃森上尉并没有训斥舵手,而是疑虑的看着舰长那边,而舰长其实自己心里也没底(给汉大爷的演技点赞),据说原著中舰长有比较严重的自我怀疑,还在第一次指挥驱逐舰第一次护航时就遇到了U艇狼群(主角光环谁也挡不住)…

18.第一次遭遇U艇发出战斗警报时,舰长穿上救生衣戴了钢盔,等到警报解除别人都脱掉救生衣摘掉钢盔,只剩舰长一个人还全副武装,通信员跑来提醒舰长要不要摘掉钢盔,有水兵偷笑被舰长看了一眼。结果后面舰长就没再穿过救生衣也没戴过钢盔。

19.潜艇和驱逐舰一般是用鱼雷和深弹互相招呼,短兵相接的情况比较罕见。1943年10月31日夜,一位美国海军上尉带着一群预备役开着一艘一战时期的老旧驱逐舰(DD-215)和德国U-405艇进行了10分钟的贴身肉搏,大概是下图这个画风,各种轻机枪、步枪、手枪、飞刀、炮弹壳都用上了,就差拿竹竿捅、土豆砸了。最终结果是两败俱伤,潜艇和驱逐舰都不得不弃船(驱逐舰的损伤主要是其老旧船身和潜艇相撞导致的、驱逐舰的人员损失主要来自于恶劣海况导致的救援意外)。

20.片名翻译成“灰猎犬号”其实不太严谨,因为灰猎犬和鹰、哈利、迪基一样是这次行动中几艘军舰的代号,而不是军舰本来的名字。本片是基于历史编写的虚构故事,正如网友吐槽的,有一些不太符合历史的地方,不过鉴于难得有一部海战而且带潜艇的片,就不奢求那么多了。

21.和灰猎犬擦肩而过差点撞上、把话务兵都吓呆了的那艘商船叫“美国号”,在本片开头也出现过(反复刷存在感)。本片舰船之间距离似乎有点太近了,而在船身倾斜的时候舰长往往还喜欢站在危险的地方,虽然有主角光环,还是让人担心他会掉水里…

22.汤姆·汉克斯的儿子切特·汉克斯也在本片中饰演了一个角色,就是遭遇诱饵弹的那个声呐兵(一开始居然没发现声呐兵换人了,是有多脸盲...…)。

23.片中的水兵角色很多都没有名字,按照岗位大致上有:(以下中文译名仅供参考)水手长/副水手长(boatswain/boatswain's mate,在舰长发言前吹哨的那位,是值更官下面级别最高的水兵)、舵手(helmsman,按照上级命令控制舰艇方向)、副舵手(lee helmsman,按照上级命令控制舰艇速度)、话务员(telephone talker,带特殊钢盔那位,负责值更官和各部门之间的通讯等)、通讯员(messenger,负责送信、接电话和值更官指派的其他任务,比如拿大衣手套拖鞋咖啡)、信号兵(signaller,负责信号灯、旗语)、此外还有一大群瞭望哨(look-out),负责海上和空中目标的观察(比如大喊鱼雷!鱼雷!)。

图片来自网络,有空再补充。

如果说《决战中途岛》是二战太平洋战场宏大的战略起始,《灰猎犬号》则是一场精巧的大西洋海战战术表演。

这一切都源于一种古老的海军战术“破交战”。

破交战——德意志帝国的无奈选择

电影《灰猎犬号》以一段背景介绍开始:

Convoys of ships carrying troops and supplies to Great Britain were crucial to the Allied war effort.

船队运往大不列颠的部队和补给对盟军的作战努力至关重要。

The convoys were most vulnerable to U-Boats when beyond the range of air cover, in the middle of the Atlantic, in the area known as the “Black Pit”.

而船队最容易遭到U型潜艇攻击的地方是超出空军掩护范围的大西洋中部,这一区域被称为“黑暗海沟”。

所谓“Black Pit”又称“Mid-Atlantic Gap”(中大西洋真空地带),指的是第二次世界大战期间大西洋中部岸基飞机无法覆盖的海域。

这片海域正好和世界各地向英国本岛输送物资的海运航线重合。

英国是个岛国,国家赖以生存和运转的物资、食品、燃料、原料,以及用来反击纳粹德国的兵员和装备都需要依靠海运。

所以,大西洋海上运输航线是英国的生命线。

从这张简单的示意图中可以看出,北大西洋周边几个方向分别是美国、加拿大、英伦三岛、欧洲大陆、北非,以及冰岛。

靠近上述陆地的海域可以得到岸基飞机的掩护,但远离陆地的大西洋腹地飞机无法到达,所以大西洋中间形成了一个危险的“黑坑”(Black Pit)。

大西洋海运航线同时也是英国的弱点,只要纳粹德国掐断这条航线,就相当于扼住大英帝国的喉咙。

纳粹德国从1939年9月1日入侵波兰开始,几乎同时展开对英国大西洋运输航线的“破交战”。

“海上破交战”是一种古老的海战战术: 这种战术以破坏敌国海上交通运输线为手段,导致敌国经济生活瘫痪,从而迫使敌国投降。

一战和二战期间,德国对英国都采取了“海上破交战”,除了政治经济战略上的原因,也受德国海军实力的限制。

德国想征服英国,但海军上打不过,距离上打不着。

① 打不过:

德国自19世纪下半叶统一后,在海军领域奋起直追,不断发展和壮大,但依然赶不上英国。

以二战为例,1939年二战爆发前,德国仅有2艘战列舰,而英国有15艘;英国的巡洋舰数量是德国的8倍,驱逐舰和其他战舰是德国的5倍;除此之外,英国海军还有6艘航母。

从上图明显可以看出,德国海军水面舰艇的数量远低于英国皇家海军,不具备与英国皇家海军正面刚的实力。

② 打不着:

德国海军实力不如英国,而如果德国可以越过英吉利海峡,直接登陆英国本土,依靠强大的陆军征服英国,那一切事情都简单了。

但就是这一湾浅浅的海峡,让德国输送陆军登陆英国本岛的“海狮计划”,逐渐演变成旷日持久的不列颠空战。

面对德国空军的入侵,英国皇家空军以杀敌一千自损八百的精神顽强抵抗。

同时,首相丘吉尔空前凝聚起英国民心,即便伦敦等多个城市被炸成火海,英国也没有投降。

英勇的不列颠空战使德国无法获得实施“海狮计划”的先决条件,即英吉利海峡的制空权,也就谈不上登陆英国本岛。

与英国皇家海军正面决战打不过,登陆英国又够不着,这两种直接的军事行动都无法实现。

所以德国只能无奈以攻击商船的“破交战”为主要手段,间接消耗英国的力量。

这个破坏英国海上交通线的任务落到德国U型潜艇(U-boat)肩上。

电影《灰猎犬号》表现的是1942年二战中期U型潜艇与盟军护航驱逐舰的攻防戏,实际上U型潜艇和英国及其盟友的恩怨早在一战时就已经结下。

U型潜艇这个称谓源于德语对潜艇的称呼Unterseeboot,意思是“水下舟艇”。

德国潜艇部队的舷号也是字母U+数字组成,比如我们熟悉的经典潜艇电影《猎杀U-571》。

在英文里,U型潜艇的缩写是U-boat,简称为“U艇”。

U-boat即“U艇”这一称呼逐渐成为德国潜艇区别于其他国家潜艇的超级符号。

这个超级符号背后,是U型潜艇在二战期间对各国军舰和无辜商船的屠杀。

丘吉尔曾特别用“U艇”这个称呼专指邪恶的德国潜艇,与“潜艇”(submarine)这个中性词区别开来。

他曾说:“敌人的潜艇叫‘U艇’,保留‘潜艇’这个名称来称呼盟军的水下潜艇。‘U艇’是那些击沉我们船只的卑鄙的恶魔,而‘潜艇’则是那些击沉敌人船只的勇敢而高贵的战舰。”

潜艇发明和不断完善的历史,基本都围绕着军事用途,且最大假想敌都是英国。

从英国殖民地独立出来的美国,与英国争夺海上和殖民地霸权的法国,以及后起帝国德国,历史上都与英国有矛盾。

但英国公海舰队实力太强,所以这三个国家对早期潜艇技术贡献最多,目的都是为了通过发展潜艇遏制英国海军。

第一次世界大战期间,德国U型潜艇第一次给英国及协约国带来威胁。

据史书引用德军潜艇部队档案统计,整个第一次世界大战期间,德国海军共有351艘各类潜艇参战,击沉各类船只5000余艘(主要是非军舰类船只)。

在1917年英国护航体制建立前,共计约有800万吨运输船被德国U型潜艇击沉。

从参战潜艇数量与它们击沉船只规模的比例来看,用潜艇对付水面舰艇的性价比很高。

但是,潜艇的战果,也不能像地摊文那样夸大其词。

美国历史学家阿瑟·马德(Arthur Marder)总结: 第一次世界大战中在任何时刻潜艇都没能制造出“大范围危机”。

可以这样说,潜艇战对英国有很大威胁,但还不至于致命。

潜艇战不是毕其功于一役的决战,而是考验交战双方意志力和忍耐度的拉锯战。

潜艇“破交战”更大作用在于以不断攀升的船只沉没吨位数,让对方的心理处于恐惧之中。

第一次世界大战结束至第二次世界大战爆发前这段时间,德国表面上被《凡尔赛和约》束缚,海军受限制且不能拥有潜艇。

但德国军方利用壳公司秘密运作,加之潜艇战狂热者邓尼茨的推动,德国U型潜艇很快就波澜再起。

电影的时间维是1942年2月,这个年份正处于第二次世界大战激战正酣的中期。

从电影表现的剧情可以看出,此时的历史背景是:

1. 英国海军对商船队已经建立起军舰护航制度;

2. 美国海军刚刚参战,首次加入盟军护航编队;

3. 德国U型潜艇“狼群”围攻战术已非常成熟;

但在真实的历史上:

1. 英国并未像电影中表现得那样对反潜护航高效行动且足够重视;

2. 美国也并不是一开始就如此积极英勇地参与到大西洋海战之中;

3. 战争刚开始“狼群”战术也并不像电影中表现的那么游刃有余;

电影是虚构的文艺作品。

《灰猎犬号》改编自C·S·福里斯特的小说《忠实的牧羊犬》(The Good Shepherd),包括“灰猎犬号”这艘船也是虚构的,她并不是弗莱彻级驱逐舰中的一员。

电影不可能照搬历史实情,它只能构建出一套符合当下价值观的历史背景。

《灰猎犬号》中表现美国的二战救世主形象,盟军抵御邪恶轴心的团结一致,反复出现的宗教元素,以及黑人炊事员的牺牲,几乎集合了美国主旋律倡导的全部价值观。

电影同时作为一个娱乐媒介,对价值观的传递不能是说教式的,应该具有可看性。

所以电影的故事要选择典型事件的典型场景,即使英国在二战中表现欠佳,美国参战犹犹豫豫,德军也并不都是恶魔,但虚构作品需要选择和裁剪,只表现符合价值观的那一个瞬间。

美式战争电影向来都是“战壕式”,无论是《血战钢锯岭》还是《兄弟连》等等,表现得都是战争依靠战壕里的普通一兵打赢的。

在英语中,掩体坑、散兵坑可以用Pit这个词表达。

这次《灰猎犬号》把“战壕”搬到大西洋的Black Pit,大西洋战壕中的短兵相接紧张刺激。

对1939年二战爆发到电影表现的1942年大西洋海战历史做一个扫描,从战略和战术两个层面解析,有助于理解电影中的情节。

护航队——英美盟友的博弈与合作

1. 二战初期大西洋海战——英德唱主角

几乎每一本关于大西洋海战的历史著作都会引用这两位历史学家的名言:

在漫长的海战史上,没有任何一个战役能与这个战役相提并论。这个战役的战场是几千万平方英里的海洋,没有时间的限度,也没有空间的限度。(史蒂芬·罗斯基尔,英国皇家海军军官、海军历史学家)

大西洋之战是时间最长、战斗最残酷、耗费人力物力最多的海上战役,它几乎贯穿了整个第二次世界大战。(戴维斯·汤玛斯,英国历史学家)

正如这两位二战史史学家所说,大西洋之战在整个二战中并不是某次战役,因为它从二战开始直到德国战败凿沉最后一艘U艇,几乎每天都在大西洋中上演。

第一阶段 1939年9月——1940年5月

1939年9月1日德国入侵波兰标志第二次世界大战开始,而就在2天后的9月3日,海上的大西洋之战其实就已经同步开始。

1939年9月3日11时,英德两国进入交战状态。

12时56分德国统帅部向德国海军发出“马上开始对英国的军事行动”的命令,早在1939年8月,已经有18艘U型潜艇离开母港进入大西洋作战阵位。

这一阶段潜艇战的战略态势,总结起来:

德国潜艇部队饱受潜艇数量不足,鱼雷质量低劣,“捕获法则”限制,以及39年到40年冬季罕见低温等多重困难。

另外德军占领波兰后,并未马上调转方向到西线,而是先北上入侵挪威。

挪威战役中,潜艇部队停止破交战,被调来配合德国公海舰队进攻挪威,但表现平平。

潜艇因性能受限和鱼雷的各种故障,证明它并不适合编入水面舰艇编队作战。

由于潜艇维修、补给、保养需要时间,从港口出发抵达预定位置也需要航行时间,所以这个阶段每单位时间实际出海执行任务的潜艇数量太少,邓尼茨潜心研究的“狼群”战术无法施展,基本都是单艇作战。

虽然这9个月U型潜艇共击沉200多艘船只,总吨位近100万吨(各统计数字有出入),但这个数字对动摇英国交通运输线来说还不够。

英国方面的表现同样差强人意。

二战刚开始,英国统治阶层和军方还在争论不休,对用于进攻的皇家海军来给商船队护航态度不积极。

此时,英国军舰为商船队护航已经开始,但并未形成固定体制,还是以反潜编队巡逻为主。

同时,英国皇家空军海岸司令部在态度、资源、装备和组织结构上也都没有准备好,甚至出现反潜飞机投弹后又弹回空中炸到自己的情况。

此时岸基飞机对潜艇的威慑,还没有达到《灰猎犬号》中表现的那样足够令海军放心交接。

第二阶段 1940年6月——1941年2月

这一阶段在历史上被称为大西洋上的“First Happy Time”(第一次快乐时光)。

这个“快乐时光”是对德国潜艇部队而言的,U型潜艇终于证明了自己的作战价值。

例如下图中的U-124号潜艇,指挥塔上高高飘扬着她击沉船只的吨位旗。

还有U-124号第二任艇长约翰·莫尔(Johann Mohr)在旗子前开心的宣传照,都是这一阶段德国潜艇占据上风的缩影。

这一阶段之所以德国占了上风,总结起来:

首先,曾经让德国潜艇官兵士气严重受挫的鱼雷问题得到解决。

经典二战潜艇电影《从海底出击》(Das Boot)对德国潜艇出海执行任务有过详细展现。

面对复杂的海上环境以及瞬息万变的敌方船只,U型潜艇默默航行、搜索合适的船队目标、跟踪到合适距离、进入合适的攻击阵位,还要防止自己被敌方反潜力量发现,以及艇内各种事故、故障,还有艰苦狭小的生活空间。

这一切的努力都为了最后发射鱼雷那一击。

但如果最后一击因鱼雷问题没有爆炸,对全体U艇官兵来说是非常窝囊的。

到这一阶段,鱼雷的问题终于得到解决,U艇的杀伤成功率大幅提升。

除了鱼雷问题得到解决,德军陆军也帮了潜艇部队一个大忙。

1940年6月22日,法国在德国陆军进攻下投降,德国一下获得了法国西部沿海的多个军港。

原来U型潜艇只能从位置憋屈的本土母港出发,无论是出发还是返航都需要航行较长距离,限制了潜艇真正用于作战的航程。

而把法国比斯开湾的几个港口改造成潜艇母港后,大大缩短了U型潜艇在大西洋中间截击船队的距离,比从本土出发缩短约800公里,连一些小型近海潜艇也能深入大西洋腹地活动。

随后,邓尼茨甚至把德国潜艇部队的指挥部设在法国洛里昂(Lorient),为的就是靠前指挥,第一时间获得信息。

德国除了上述两大优势,此时希特勒同意把更多生产资源倾斜给U型潜艇。

新艇数量增加,让邓尼茨的“狼群”战术更加从容。

反观这一阶段英国方面,盟友法国沦陷、敦刻尔克撤退、不列颠空战、意大利宣战等一系列危局让英国捉襟见肘、疲于应付。

傲娇的英国斗牛犬不得不放低身段,不断向山姆大叔求援。

2. 1942年前后的大西洋海战——美国逐渐喧宾夺主

上文分析,大西洋海战是纳粹德国主要针对英国展开的破交战,英德是主角。

但从《灰猎犬号》来看,美国为打败纳粹德国潜艇破交战贡献不少。

所以,美国是一步步成为二战大西洋海战的主角之一的?

历史上,美国建国以来有着根深蒂固的孤立主义外交思想,第一次世界大战后又通过了《中立法案》(Neutrality Acts)。

这些战略思想和体制保障美国远离欧洲大陆纷争,闷声发展国力,但同时也助长了欧洲纳粹的力量。

希特勒知道,只要自己不主动招惹美国,美国也不会轻易放弃中立出来帮助欧洲盟友。

所以在二战前期,希特勒特意告诫德国海军,尤其是以商船为目标的U型潜艇,不要误击美国船只,避免刺激美国。

美国国内的孤立主义势力想置身事外,但总统罗斯福深知一旦英国被德国打垮,美国就要陷入对德日两个法西斯国家的两线作战。

面对丘吉尔不断的求援求助,罗斯福总统一步步推动放宽《中立法案》某些条款,好让美国能帮英国一把。

美国对英国的第一件实质性帮助,是“基地换军舰”。

丘吉尔上台后,面对造船速度赶不上德国U型潜艇击沉的速度这一困难,只能向美国求助。

在丘吉尔三番五次地写信求援下,英美两国终于在1940年9月3日签署了《驱逐舰换基地协定》(Destroyers for Bases Agreement)。

协议规定,英国把巴哈马群岛、牙买加群岛、安提瓜群岛等几处海空基地租借给美国99年,换取美国50艘一战期间的老旧驱逐舰。

虽然这50艘驱逐舰都是带有4锅炉4烟囱的老古董,但很大程度上缓解了英国反潜军舰不足的局面。

英国海军得到这些驱逐舰后,加装了深水炸弹发射器、声呐、雷达等设备,立刻就投入到大西洋海战的反潜作战中,还转送给加拿大海军6艘。

美国对英国的第二件实质性帮助,是美国军舰的护航范围扩大。

1941年1月29日,英美两国参谋长在华盛顿秘密进行了ABC-1会议(U.S.–British Staff Conference),会议商讨盟军联合作战的战略。

决定无论美国是否参战,美国海军都需要担负起北大西洋护航的责任。

而且会议规定,美国海军参与护航后,加拿大海军也可以由美军指挥调遣。

这就是为什么电影中加拿大的那艘叫“Dicky”花级护卫舰(Flower-class Corvette)需要听美国船长的指挥。

随后,美国立刻宣布将本国海军承担的护航海域从西经60度扩大到西经26度。

这次会议的决定意味着,此前美国仅仅是援助,现在需要真刀真枪地走上战场。

只不过范围还不能越界,而且差对德宣战的一个理由。

美国对英国的第三件实质性帮助,是美国直接参与护航任务。

电影《灰猎犬号》开始,交代本次护航的船队代号是HX-25,目的地是英国港口利物浦。

HX护航船队(HX convoys)是一系列北大西洋航线护航船队的统称。

H代表船队的出发地是加拿大新斯科舍省(Nova Scotia)的哈利法克斯(Halifax),终点是英国本岛港口。

美国参战后,船队的出发点一度改到纽约。

从地图上可以看出,HX船队前往英国的路线正好经过危险的北大西洋中间,所以几乎每次都是是U型潜艇“狼群”围猎的目标。

HX船队编号是根据执行任务的顺序依次排下来的,历史上确实有HX-25这支护航船队,但它发生在1940年3月而非电影中的1942年。

HX护航船队最有名的一次战役是第156次。

这次航行有5艘美国海军驱逐舰护航,其中一艘名为鲁本·詹姆斯(DD-245,Reuben James)的克莱姆森级驱逐舰(Clemson-class destroyer),于1941年10月31日被德军U-552号潜艇击沉。

这艘军舰是美国在二战中被击沉的第一艘军舰,比日本偷袭珍珠港还早1个多月。

虽然历史上都以偷袭珍珠港事件来界定美国正式参战,但实际上早在一个月前的大西洋,美国海军就已经加入二战,只是没有正式宣战。

珍珠港事件发生后,得到消息的丘吉尔反而松了一口气。

因为他知道,日本这样一炸,美国国内的反战中立势力再也没有理由阻止罗斯福参战了。

战术板——电影中的战术装备简史

1941年12月8日美国对日宣战,正式参加二战。

此前美国对大西洋海战准备不足,比如有些悄悄潜到美国佛罗里达海岸的U型潜艇发现,美国已经受到战争威胁,但佛罗里达海边竟没有进行灯火管制,大家还在开Party度假、泡酒吧。

电影《灰猎犬号》给出的时间维1942年2月,此时美国大西洋舰队司令罗亚尔·英格索尔(Royal Ingersoll)海军上将才刚刚建立起一个专门的大西洋反潜指导小组。

小组由反潜经验丰富的海军军官怀尔德·贝克(Wilder D. Baker)领导,负责指导大西洋美国军舰的反潜作战。

美国此前并未对大西洋反潜战有足够的重视,而且美国长期处于和平环境,缺乏实战经验。

从电影中可以看出,汤姆·汉克斯主演的舰长在指挥时非常焦虑,下属在作战过程中打喷嚏,声呐员听错诱饵的声音等等,都表现出美国驱逐舰刚刚参战时的紧张和生涩。

舰长最后也在电话里说,这是他第一次参与护航任务。

反观德国方面,这波狼群攻击为首的那艘U艇艇长则非常自信,多次在公共频道里对灰猎犬号喊话,就像玩吃鸡游戏有人在公共频道里吹牛X。

电影中一共出现了6艘U型潜艇。

其中5艘在那艘指挥塔上画有大灰狼的U艇统一指挥下,进行了一次典型的狼群攻击。

狼群战术并不玄妙,源于邓尼茨曾经第一次世界大战在潜艇上服役的经历。

他发现,一旦船队有军舰护航,单艇击杀的成功率就会很低。所以他开始研究让几艘潜艇共同协作的战术,也就是“狼群”战术。

二战中的U艇每艘艇都有每艘艇的故事,每艘艇都有每艘艇的性格,这些海战往事都凝结在每艘U艇不同的艇徽上。

根据外国U型潜艇数据网站比对,电影《灰猎犬号》中有几艘潜艇是有历史原型的。

这艘在电影中与灰猎犬号擦身而过的潜艇,指挥塔上画有德意志帝国和鹰的符号,可能是以历史上的U-132号为原型。

另外一艘浮出海面的U艇指挥塔上画着4张扑克牌,可能是以历史上的U-107号为原型。

还有一艘带有斧子和盾图案的U艇,可能是以历史上的U-271号为原型,电影中的图案与原型稍有不同。

电影中另外三艘U艇,包括那艘画有狼图案的指挥艇,红底闪电,还有画有骷髅兵的那艘,艇徽均与实际历史不符,只能说是电影为了视觉效果好看虚构的。

另外,电影在大约第40分钟有一幕U艇施放诱饵弹骗驱逐舰浪费深水炸弹的桥段。

这种像泡腾片一样的诱饵是一个装着氢化钙的小罐子。

氢化钙遇海水会产生大量气泡,大概可以持续20-25分钟。

德国U型潜艇在1942年首次使用这种诱饵,所以电影中美国声呐兵说他应该能分辨出来之类的话并不符合历史史实。

《灰猎犬号》并不像我们曾经看过的其他潜艇电影,潜艇无时无刻都在水底,而是经常浮出水面,还用甲板炮与驱逐舰对射。

另外,U型潜艇在夜间攻击船队的成功率要远高于白天。

电影中U艇击沉多艘商船的战绩基本都发生在夜间。

这样处理,一方面是因为《灰猎犬号》是驱逐舰视角下的军舰肉搏战,所以必须更多表现水面作战。

另一方面,U艇浮出水面和夜间作战也符合史实。

二战刚开始时,U艇的战术一般是先跟踪船队,到了晚上商船和军舰“失明”时再发动攻击,而且很多商船都是被U艇的甲板炮打伤沉没的。

虽然《灰猎犬号》和原著都是虚构故事,但电影营造出的紧张氛围都源于非常严谨的历史、装备和战术背景,影片短小精悍但毫无尿点。

关于大西洋之战,丘吉尔曾说过一句名言:

战争中唯一真正让我害怕的是德国海军的潜艇!它不是以激烈的战争和显赫的战果形式出现,而是通过数字、图表证明自身的价值和作用。

我们的海上交通线横跨辽阔的大西洋,就我个人来说,大西洋上的作战,要比英国本土的空中决战更令人担心。对于我们来说,德国潜艇的攻击是最具毁灭性的灾难!

大西洋之战不像中途岛之战、库尔斯克会战或诺曼底登陆等等这些战役是一次性决战,所以经常被忽略。

灰猎犬号完成护航任务后,客轮上的士兵向灰猎犬号舰长致敬。

这一幕正说明了大西洋之战的意义。

对德国潜艇破交战的顽强抵抗,才保障了后来盟军反攻的物质基础,包括诺曼底登陆的兵力、装备和物资,都是通过大西洋航线源源不断运往英国。

可以说,没有大西洋之战的胜利,二战欧洲战场恐怕还要多打几年。

以上历史信息如有错误疏漏还望指正!

-END-

更多战争电影干货影评: